『宝島』のスティーブンソンに『吉田松陰伝』を書かせたのは誰か

それは 松下村塾最後の門下生で,本学の前身である東京職工学校の初代校長を務めた正木退蔵だった

正木退蔵(1846~1896)は萩に生まれ,幕末期に吉田松陰の松下村塾に通った。師の松陰は安政の大獄で捕らわれ,29歳で刑死してしまうので(1859),門下生だった期間はわずか半年ほどだったが,多感な11歳の時で大きな影響を受けたと思われる。

その正木は24才から34才までの大半を英国で過ごした。最初は留学生として,2回目は留学生の引率及びお雇い外国人教師のリクルート役として,明治政府から派遣された。

2回目の英国滞在中の1878年夏,ある晩餐会でR.L. Stevenson(RLS)と運命的な出会いをし,吉田松陰(寅次郎)の話をした。Stevenson家は,代々,灯台の設計・建設業を営む名家で,RLSも家業を継ぐことを期待されていたが,それに背き,文筆家として不安定な生活を送っており,かつ可愛そうな子連れ人妻に恋慕の情を募らせていた時期でもあり,正木が語った松蔭の生き方に感じるところがあったのだろう。2年後の1880年,日本語の伝記もまだ出ていない時に,吉田松陰伝『Yoshida-Torajiro』を書いた。それにしても,英語で師の話をし,後に著名作家となるR.L. スティーブンソンを感動させた正木退蔵とはどのような人だったのだろうか。初代校長正木退蔵の生涯を辿ってみよう。

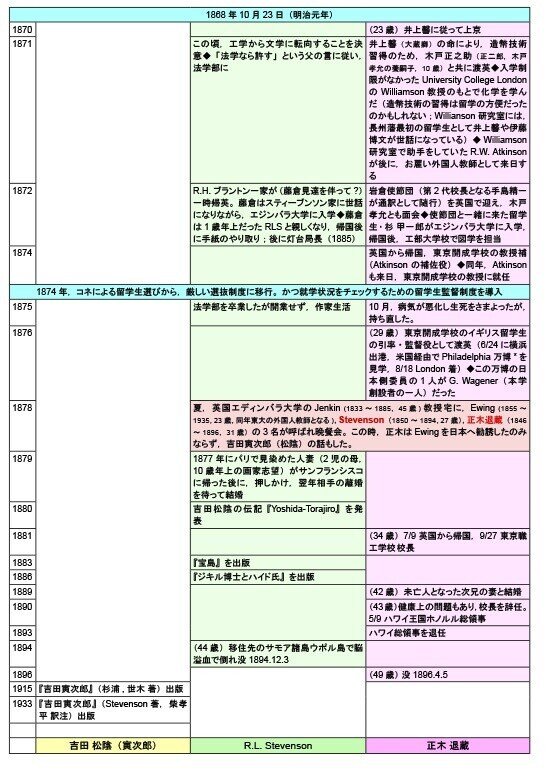

正木退蔵の略歴

(表1)

1881年,34歳で東京職工学校の初代校長になるまで

松下村塾で学ぶ

正木退蔵(まさき たいぞう)➊は長州藩士正木治右衛門の3男として萩➋で生まれた。父は比較的上級の藩士であり,長兄(基介)は幕末から明治維新にかけて軍事面で活躍した後,山口県吉敷郡の郡長を務めた。次兄(武造)は大蔵省造幣寮に勤務したが,海外出張中に客死した。この時,退蔵は37歳(注1)だったが,まだ独身であったこともあり,残された妻と幼かった娘2人を自分の家族として受け入れることにした。

1858年,11歳の時に,正木退蔵は松下村塾(しょうかそんじゅく、注2)に入塾し,半年ほど吉田松陰➏に師事した。退蔵少年の目には,師の松陰は「面白い人,愉快な人」(注3)として映っていたようだ。

その師は,翌年,国防(尊王攘夷)の観点から幕府と対立し,老中暗殺計画を企てた罪で斬首刑に処せられた。この出来事と松陰が獄中で書いた遺書『留魂録』で門下生等に託した大和魂

──砕け散ろうとも,クリスタルのように我が意志を貫こう; 屋根瓦のように小さな一枚として体制に組み込まれ無難に人生を全うすることは望むまい(注4)──

が,少年期から青年期に差し掛かっていた退蔵の心に強く刻まれ,それが約20年の歳月を経て,後述するように,2度目の滞英中によみがえり,英語で紹介することになる。そして,当時まだ無名の作家だったスティーブンソン青年の心を震わせ,重大な決心をさせるのだ。

❶正木退蔵

❷地図

英語を学ぶ

正木退蔵に関する資料は乏しく,生涯を詳しく描くことは難しいが,17歳の時(1864)には長州藩主・毛利敬親(たかちか)の養嗣子(ようしし)(元徳、もとのり)の近習(きんじゅ)役(注5)に任じられているから極めて優秀だったことが窺い(うかがい)知れる。

この頃,後の明治維新で活躍し,日本陸軍の創始者となる大村益次郎の下で兵学を学んだと思われる。その後,恐らく藩から派遣されて,三田尻➋の英学塾ないしは三田尻海軍学校でお雇い外国人教師から英語を学んだ可能性が高い。21歳(1868)頃に江戸から一時帰国した木戸孝允(たかよし、注6)を三田尻で出迎えている。23歳の時(1870)に井上馨(注7)に従って上京。

英国に留学

上京した翌年(24歳,1871),正木退蔵は井上馨(大蔵卿)の命により,造幣技術習得のため,木戸孝允の養嗣子(正二郎,10歳)と共に英国に渡り,University College London(UCL)のAlexander Williamson教授のもとで化学を学んだ。造幣技術の習得は留学の方便だったのかもしれない。

ULCはオックスフォード大学やケンブリッジ大学と異なり,東洋人にも門戸を開いていたので,正木の8年前に密航の形で英国留学した伊藤博文や井上馨らの長州5傑(注7)もUCLに世話になっている。彼らの能力と行動を見て,Williamson教授は親日家になっていたが,正木を預かり親日感情は一層増したものと思われる。

Williamson研究室で助手をしていたR.W. Atkinson(アトキンソン)が,正木の帰国に合わせるように,お雇い外国人教師として来日することになる(同行した可能性もある)(注8)。滞英中に,正木は岩倉使節団を迎え,木戸孝允とも面会している。木戸としては,養子(妹の子)とはいえ,幼い身で正木と共に外国暮らしをしている跡取り息子(正二郎)にも会いたかっただろう。

1874年に来日したアトキンソンは,東京開成学校(注9)(東京大学の前身)の教授となり,同年に帰国した正木(27歳)は,教授補としてアトキンソンの補佐役を務め,化学系の講義や実験を担当した。二人は日本における近代化学の創設に多大な貢献をしたことになる。

2回目の滞英

留学生の引率と外国人教師のリクルート

病弱だった正木退蔵は,帰国してしばらくしたところで体調を崩し,生死の境をさまよったが何とか持ち直した。この頃,それまでコネ中心だった留学制度が抜本的に見直され,能力に重点を置く選抜方式に変更された。それまでは華族の子弟などに遊学に近い例が少なからずあったからのようだ。そして厳正に選抜された留学生を引率し,就学のアドバイスをする留学生監督制度が導入された。

病気から回復した正木(29歳)は,留学生監督として,新制度による第2回留学生10名を引率して米国経由で渡英した(1876)。途中のフィラデルフィアで万国博を見学しているが,この万国博の日本側委員の1人が本学の創設に深く関わったG. ワグネル(注10)であった点も興味深い。

日本への教員派遣網

University College London & エディンバラ大学

明治政府にとっては,西欧の進んだ学問・技術・制度を取り入れるために,留学生の派遣と外国人教師の招聘(しょうへい)は急務だった。その拠り所の1つとなっていたのが前述のUniversity College London(UCL)で,正木は今回もここを拠点として活動した。

これも前述したように,UCLには日本びいきのWilliamson教授(1824~1904)がおり,英国人教師を日本に送り出す窓口となっていた。

例えば,Robert Henry Smith(1851.6.6~1916)は東京開成学校(東大の前身校の1つ)の工学系の教育体系を作り上げた初代のお雇い外国人教師(機械工学教授)だが,1874年(23歳になりたてで)来日するにあたり,母校エディンバラ大学のFleeming Jenkin(1833.3.25~1885)教授の推薦を受け,UCLのWilliamson教授が最終決定する形で日本に派遣されている(注11)。

Smithが任期満了で帰国することになり,正木はその代わりを探すことになったわけだが,自然の成り行きとして,Jenkin教授にSmithの後任の推薦を依頼したと思われる。

実際にJenkin教授の下で働いていたJames Alfred Ewing(1855~1935)が候補者として選ばれ,正木がエディンバラ➌まで会いに行くことになる訳だが,この時の引き合わせを兼ねたJenkin教授宅での夕食会に正木とEwingの他に もう1人スティーブンソンが招待されていた。図らずも(はからずも)本稿の主題となる場面が実現したわけだが,なぜスティーブンソンも招待されていたのか?その背景をたどってみよう。

❸地図

灯台がらみの縁

(1)R.L. Stevensonの生い立ち

海運に欠かせないのが灯台だ。古くからこの灯台の設計と建設を手掛けていたのがスティーブンソン家で,5代にわたり8人もの灯台技術者を輩出し,スコットランドのほぼすべての灯台を作り上げた名門の家系ゆえ,スティーブンソン➐も6代目となることを期待されていた。しかし,スティーブンソンは暗闇の海ではなく,人々の心を照らす作家となった。Jenkin教授が正木にスティーブンソンも紹介しようと思った理由を説明する前にスティーブンソンの生い立ちとスティーブンソン家とジェンキン家の関係を見ておこう。

R.L. スティーブンソンは,母系からの遺伝で肺に欠陥(気管支拡張症)があり病弱だったために,乳母付きで大事に育てられた。この乳母が本好きで,スティーブンソンに読み聞かせをしたことが彼の文学的想像力を涵養し,作家の道を歩ませる誘因になったに違いない。

健康上の問題で小さい頃は学校へは満足に通えなかったのではないかと思われるが,優れた頭脳の持ち主だったのだろう,父親の期待に沿うべく,エディンバラ大学の工学部に進んだ。そこで灯台に関する優れた論文を2編書いているが,最終的には工学分野を心底好きになることができず,1871年4月8日に,とうとう「技術者の道は歩みたくない」と宣言した。

父はひどく落胆したが,遠縁に弁護士をしながらの文筆家がいたので,「弁護士資格を取ってからなら,作家になるのもいいだろう」と妥協してくれた。そんな訳で,法学を勉強しなおし卒業した。しかし,開業はせず,物書き生活を続けていた。

(2)近所付き合いの関係だったStevenson家とJenkin家

スティーブンソンの父と伯父は,灯台建設業(スティーブンソン兄弟社)を営んでいた。当時の科学技術の粋を集めた事業だったことからわかるように,エディンバラ地域の科学技術のリーダーでもあり,エディンバラ大学にも顔が利いた。エディンバラ大学に新しくできた教授ポストにUCLからジェンキンを引き抜くのに尽力したほどだ(1868)。ジェンキンは期待に応えエディンバラ大学に工学部を作った。

スティーブンソン家とジェンキン家は歩いて5分もかからない距離にあり,親しい付き合いをしていた。ジェンキン教授夫人はアマチュア劇団を主宰しており,R.L. スティーブンソンも演劇の練習に参加していた。エディンバラ大学に入学したスティーブンソンはジェンキン教授の授業もとり,「単位が欲しい」と教授のところに頼みに行っているが,出席不足で断られている;ジェンキン教授は公私混同をしない人だったようだ。

(3)灯台を介したStevenson兄弟社と日本のつながり

ジェンキン教授がスティーブンソンを正木に会わせたいと思った理由は,スティーブンソンが日本に強い興味を持っていたからだ。当時は日本の工芸が注目され,ジャポニズムとしてヨーロッパに影響を与え始めていたこともあったが,スティーブンソンの場合は特別な理由があった。

近代化を目指す明治政府は早急に海運網を整備する必要に迫られており,かつ幕末に欧米の列強の求めで結ばされた通商条約(1856)及び尊王攘夷の立場で長州藩が仕掛けた下関戦争(1863 & 1864)の賠償がらみ等で受け入れざるを得なくなった江戸協約(改税約書,1866)の11条で,海路の要所に灯台を設置するよう強く求められていたことから,ヨーロッパから技術を導入し灯台建設を急ぐことにした。その一環として,依頼を受けたのがスティーブンソン兄弟社だった。

スティーブンソン兄弟社は自社で教育訓練をしたRichard Henry Brunton技師(1841~1901)を派遣し協力することにした。ブラントン(26歳)は妻と助手2名を伴って,1868年に来日して,8年間滞在し,その間に30近い灯台を建設した➍。

途中で一時帰国する際に(1872),通訳を務めつつ技術を学んでいた藤倉見達(21歳,1851~1934)を伴って帰英し,藤倉をスティーブンソン家に預けるとともに,エディンバラ大学に入学させている。藤倉とスティーブンソンは年齢も近く兄弟のように親しくなったに違いない。藤倉は1874年に日本に帰った後も,スティーブンソンと手紙のやり取りをしている。

ブラントンが一時帰国していた時に,タイミングよく岩倉使節団がエディンバラにやってきた。スティーブンソン家あげて歓待したと思われる。灯台等への案内役はブラントンが務めたが,通訳は藤倉だったかもしれない。使節団の中には手島精一青年もいたが(とっておきメモ帳9参照),彼が実際にエディンバラへも同行し,スティーブンソンやブラントンや藤倉などに会ったかどうか興味深いところだがはっきりしない。

使節団の中にはもう1人注目すべき人物がいた。エディンバラ大学に留学するために使節団に同行していた杉甲一郞(16歳)で,図学・測量学・建築学を学んだ後,1874年に帰国し,工部大学校(東大の前身の1つ)で図学を教えている。彼もスティーブンソン家の世話になり,スティーブンソン兄弟社で実習をしたと思われる。

(4)1878年,正木のエディンバラ訪問時にスティーブンソンも呼ばれた

このようにスティーブンソンは日本から一時帰国したブラントンや日本からの留学生(藤倉や杉)を通して,日本の伝統や国民性に興味を持つようになっていたに違いない。このような事情を察して,ジェンキン教授が正木とお雇い外国人教師予定者であるユーイングを引き会わせる夕食会にスティーブンソンも呼ぶことにしたのだろう。

ジェンキン教授(45歳),ユーイング(23歳),スティーブンソン(27歳),そして正木(31歳)の4人が歓談することになった。1878年の夏のことだ。どのように話が展開したかは推測するしかないが,この席で,正木が吉田松陰(寅次郎)について熱く語り,スティーブンソンの心を動かしたのだ。2年後に,スティーブンソンは正木から聞いた話を『Yoshida Torajiro』➎(注12)という短い伝記にまとめ発表した。その内容は,スティーブンソン自身の言葉を借りれば “A Japanese hero who will warm your blood”となる。

正木の話でスティーブンソンが最も心打たれたのは,「寧ろ(むしろ)玉となりて砕くる(くだくる)とも,瓦(かわら)となりて全かる(まつたかる)なかれ」(It is better to be a crystal and be broken than to remain perfect like a tile upon housetop.)だったのだろう;

この言葉に込められた「玉砕」精神が彼に乗り移ったかのような行動に出ることになるからである。当時,スティーブンソンの身には大変なことが起きていたのだ。

(5)スティーブンソンの恋

正木に会う2年ほど前,スティーブンソンは転地療養を兼ねてヨーロッパを旅し,パリで絵の勉強をしていた従弟に会った時に,サンフランシスコから来ていた画学生ファニー・オズボーン➒を紹介され,恋に落ちた(注13)。

スティーブンソンは健康上の問題を抱えており,彼女は家庭の問題を抱えていた。不貞な夫に愛想をつかし,子供たちを連れて絵の勉強を兼ねてフランスに来ていたのだ。ファニー(36歳)はスティーブンソンよりも11歳も年上で子供が2人いた。

スティーブンソンとファニーは恋仲になったが,スティーブンソン家では結婚に大反対で,無理をすれば仕送りが止まる。当時のスティーブンソンはまだ無名の作家で原稿料ではとても生活できなかった。一方のファニーも簡単には離婚してもらえず,夫からはサンフランシスコに帰って来なければ仕送りを止めると脅されていた。うまい解決策がないまま,ファニーは米国に帰る選択をせざるを得なくなり,1878年にサンフランシスコに帰ってしまった。

(6)正木との邂逅(かいこう)がスティーブンソンに『松陰伝』を書かせた

そして それが遠因となり スティーブンソンの恋が成就し『宝島』が生まれた

このような焦心状態のときに,正木から吉田松陰の話を聞いたスティーブンソンは松陰の行動力に深く感動したに違いない。そして翌1879年の夏,ファニーから謎めいた電報が届くと,迷わずカルフォルニアのファニーのもとに向かった。

父からお金を借りるわけにはいかないので,浮浪者同然の旅行とならざるを得ず(注14),それでなくとも体の弱かったスティーブンソンは途中で死にかけたこともあったらしいが,かろうじてファニーのもとに辿り着いた。

しばらくしてファニーの離婚が成立し,1880年5月19日にファニーとスティーブンソンは結婚した。スティーブンソンの手になる世界初の吉田松陰伝『Yoshida-Torajiro』が雑誌に掲載されたのが1880年の3月ゆえ(注12),ファニーとの関係がのっぴきならなくなった時期に,恐らく自分を奮い立たせながら,原稿を書いていたことになる。

もし正木が語った吉田松陰の遺言,すなわち“何もしないよりは当たって砕ける方がまし”(It is better to be a crystal and be broken than to remain perfect like a tile upon housetop)という言葉が脳裏に焼き付いていなかったら,ファニーのもとに駆け付けるという無謀とも思える行動はとらず,かの有名な『Treasure Island(宝島)』も世に出ていなかったかもしれない。

なぜなら,宝島を着想したのは,休暇先で長雨に見舞われ,妻ファニーの連れ子(ロイドLloyd,12歳)が気晴らしに絵(海図)を描き始めたので,スティーブンソンも加わり,島などを書き足しながら,ロイドを楽しませる話をしているうちに『宝島』の原型ができ上ったからだ。

(7)日本でのスティーブンソン版『松陰伝』の紹介は遅れた

スティーブンソンは『Yoshida-Torajiro』を完成させるにあたり,手元のメモだけでは不明な点を当時ロンドンにいた正木に問い合わせている。正木は下書き原稿の段階から関わり,間違い等を極力直したものと思われる。しかし,1881年に日本に帰った時には,スティーブンソンの著作(1880)は世に出ていたのだが,特に宣伝しなかったようだ。日本人からすると内容的に物足りなかったのかもしれない。1883年に『宝島』が出て,スティーブンソンが一躍有名になっても,日本では『Yoshida-Torajiro』の存在は長く知られないままだった。

最初の邦訳は,1933年に出版された『吉田寅次郎』(スティーブンソン著,柴孝平訳)と思われる(注15)。その後,梶木隆一(1953),町田晃(1974),斎藤美洲(1985)らにより訳出されている。『西欧の衝撃と日本』(平川祐弘,1974)という著述の中でも紹介されたが,知る人ぞ知るのレベルに留まった。

2000年に,よしだみどりが「スティーブンソンがどうして吉田松陰のことを知ったのか」を明らかにする探偵物語風の新書本『日本より先に書かれた謎の吉田松陰伝…イギリスの文豪スティーヴンスンがなぜ』(参考文献4)を世に出してから,比較的よく知られるようになった。本学の博物館には吉田さんから寄贈されたサイン入りの1冊が保存されている。

➍ スティーブンソン兄弟社から派遣されたブラントンが日本で最後に手掛けた灯台(下関市)。1876年3月1日に点灯。ブラントンの仕事に関しては,本学建築学科教授だった藤岡洋保名誉教授が解説を書いている:加藤 勉,藤岡洋保,「灯台に投影された日本の近代化」,らぴど第5号,㈶日本建築センター,1–2,2000◆藤岡洋保〔解説〕,野口毅〔撮影〕,「ライトハウス—すくっと明治の灯台64基 」,バナナブックス,2015。

➎ R.L. スティーブンソンによる吉田松陰伝の書き出し

➏吉田松陰

➐R.L. Stevenson

➑正木退蔵

➒ R.L. スティーブンソンを魅了したFanny Van de Grift [public domain]。略歴は注13参照。

東京職工学校の初代校長に就任

正木は1881年(明治14年)に英国から帰国し,新たに創立された東京職工学校(本学の前身)の初代校長になった。設立の準備(注16)にはあまり関わらないで,いきなり校長に就任しての舵取りは大変だったに違いない。健康上の理由で1890年に校長を辞めるまでの約9年間は苦難の日々だったと思われる。

設立当初は,長く続いた身分制度のなごりが強く残っていて,学生を集めるのは容易でなかった。中等及び高等教育を受けるのは,まだいわゆる上流階級の子弟に限られていたからだ。彼等には,『職工』という名称に違和感があり,人気が出なかった。

実際,初期の学生は,他校の友人から「“嫌な学校へ入ったものだな”とか,“職工になるのに学校へ行く必要があるのか”などと言われて肩身が狭かった」と同窓会誌などに記している(蔵前工業会誌324号,1931)。

一時は,学生を確保できない状態が続き,農商務省への移管や廃止論まで出たようだ(注17)。実際,短期間だが(1886.4.29~1887.10.3),帝国大学の附属学校になった時期があった。職工学校の前途には,洋々たる未来が待ち受けていることに疑いの余地はなかったが,荒波の中での船出となり,船長役の正木は神経をすり減らしたに違いない。

やがて東京職工学校は,名称変更(→東京工業学校〔1890〕→東京高等工業学校〔1901〕)や推薦入試の導入によって徐々に優秀な人材の獲得に成功するとともに,産業の近代化という国策にも後押しされ,工業技術教育の拠点として我が国の頂点に君臨することになる。

ハワイ総領事を経て早期引退

正木退蔵は体調不良のために,東京職工学校の校長在任中に休暇を取らざるを得ないことが少なくなかった。職工学校の運営を手島精一に託した後は,ハワイ総領事としてホノルルに駐在することになった(1890.5)。

恐らく,正木の健康状態にも配慮した任官だったと思われるが,そこで待っていたのは,不安定なハワイの政治情勢や移民をめぐる労働争議の多発で,校長職に勝るとも劣らない激務だった。正木はハワイ総領事として日本人移民の保護に尽力した。同様の任を負った組織としてハワイ移住民局が設置されていた。しかし,これが私欲に目がくらみ本来守るべき移民の側ではなく雇用主の側に付く場合も少なくなかった。一方では,イデオロギーの立場から移民を煽って争議を起こしているケースもあり,正木の苦労は絶えなかったようだ。

語学に堪能で移民の人望を得ていた正木ではあったが,2年半で総領事職を辞し,公職から完全に引退した(1893.3,46歳)。体調を考えると,もうこれ以上の無理は出来なかったのだろう。その3年後の4月5日に東京で生涯を閉じた。

参考文献

1)藤井清久,東京職工学校初代校長正木退蔵について,科学史研究第Ⅱ期第11巻,No. 102, 81-87, 1972。

2)沼倉研史,沼倉満帆,東京職工学校初代校長正木退蔵の経歴と業績,英学史研究第19号, 91-108, 1987。

3)沼倉研史,沼倉満帆,ハワイ総領事時代の正木退蔵──ハワイ総領事館と外務省との往復文書,英学史研究第21号, 91-111, 1989。

4)よしだ みどり,『知られざる「吉田松陰伝」—“宝島”のスティーヴンスンがなぜ?』,祥伝社新書173,祥伝社,2009。

表1. 正木退蔵と関係者の年表(参考文献1~4)

(注1)1884年,37歳の時に入籍したとする文献(沼倉,英学史研究,1987)と1889年,42歳で結婚したとする文献(藤井,科学史研究,1972)がある。結婚に際し,義姉(クリ)には3人の子供(武一,タケ,ヒデ)があったが,そのうちの女の子のみを養子にしている。

(注2)吉田松蔭が松下村塾で教えたのは,ペリー船での密航に失敗し,幽閉の身であった26才~28才の時で僅か2年と8か月であったが92人の門下生がいた。(開塾:1856.3,叔父が主宰していた松下村塾の名前を引き継ぎ,杉家の幽囚室で開塾 → 閉塾:1858.11,翌1859年刑死)。

(注3)関 厚夫,『吉田松陰 魂をゆさぶる言葉』,PHP研究所,p. 17,2008。

(注4)出展は,中国の歴史書『北斉書』の元景安伝の一節にある「大丈夫寧可玉砕何能瓦全」で,「寧ろ玉となりて砕くるとも,瓦となりて全かるなかれ」と読まれる。北斉書は,南北朝時代の北斉の歴史書で,50巻からなり,636年に完成。

(注5)近習役: 主君のそば近くに仕える者。

(注6)木戸孝允(1833~1877):=桂小五郎,維新の3傑の1人。本学の戦後改革を推進した和田小六(1890~1952)学長は木戸孝允の遠縁にあたる。昭和天皇の側近だった木戸幸一は和田学長の兄。

(注7)井上馨(1836~1915): 蘭学・砲術を修め,当初は高杉晋作や久坂玄瑞・伊藤博文らと共に尊王攘夷運動に加わるが,長州5傑(伊藤博文・山尾庸三・井上勝・遠藤謹助・井上馨)としてイギリスへ密航(1863)してからは,国力の違いを目の当たりにして開国論に転じた。帰国後は,木戸孝允らと薩長連合の成立に尽力。維新後の新政府では,外交・財政の立て直しに奔走し,伊藤博文内閣では外相・内相・蔵相を歴任した。

(注8)東京工業大学六十年史,p. 85,1940(昭和15年)。

(注9)開成学校: 明治元年(1868)に設立された文部省直轄の洋学教育研究機関。その後 紆余曲折を経て1874年5月に東京開成学校になり,1877年2月に東京医学校と一緒に法・理・文・医の4学部よりなる(旧)東京大学に統合された。

(注10)資史料館とっておきメモ帳9参照。http://www.cent.titech.ac.jp/Publication_Archives/pg701.html

◆G. ワグネルは,1868年の来日以来,長崎での石鹸工場,佐賀藩での有田焼,大学南校(東大の前身),京都の舎密局,東大の化学科(アトキンソンの後任)を経て,東京職工学校に着任。

(注11)Olive Checkland, “Britain’s Encounter with Meiji Japan, 1868-1912”, Palgrave Macmillan, London, p. 74, 1989.

(注12)Robert Louis Stevenson, “Yoshida-Torajiro”, Cornhill Magazine, 41 (March 1880), pp. 327–334; 後に,V. Hugo,R. Burns,W. Whitman,H.D. Thoreau等の人物伝と一緒に単行本に収録:Robert Louis Stevenson, “Familiar Studies of Men and Books”, Chatto & Windus, London, 1882.

(注13)Fanny Vandegrift* Osbourne

Stevenson(1840.3.10~1914.2.18):米国インディアナ州で生まれ,17歳のクリスマスイブにSamuel Osbourne(22歳,大卒,州知事の秘書官)と結婚した(1857)。夫のSamuelは南北戦争(1861.4~1865.4)に北軍として参加したのち,一獲千金を夢見てカルフォルニアに向かい,途中のネブラスカで銀山を発見したと言って,妻であるFannyと娘のIsobelを呼び寄せたまでは良かったが,いかがわしい場所に入り浸っていた。Fannyとしては夫の不貞を許せるはずがなく,インディアナ州の実家に帰って,今後のことを考えることにした。

1年ほどしたところで(1869),気を取り直して夫のもとに帰り,結婚生活を続けることにし,カルフォルニアのサンフランシスコ湾の近くに家を借りて住むことにした。しかし,夫の不貞は続いていたようで,1875年に夫が別の女性と同棲していることが許せず,子供たちを連れて家を出,汽車で大陸を横断したのち,船でベルギーのアントワープに向かった。この時Fannyは35歳,長女Isobelは16歳,長男Lloydは7歳,そして次男のHerveyは4歳だった。

Fannyと娘のIsobelには画才があり,サンフランシスコの時から絵の学校に通っていた。ベルギーの美術学校では女性を受け入れてくれなかったので,フランスのパリに移り,Academie Julianに通うことにした。

質素ではあるが幸せな4人暮らしができそうだと思ったのも束の間,幼かった次男が結核で急死し,Fannyは精神的に参ってしまい,休養を兼ねてパリの南にある小さな芸術村(Grez-sur-Loing)で過ごすことにした。そして,ここが彼女とR.L.スティーブンソンの運命的な出会いの場となった。

紆余曲折を経て,4年後に不貞な夫と離婚し,スティーブンソンと結婚することになる。最初は2人の結婚に大反対だったスティーブンソンの父も,ファニーの聡明さと彼女が献身的にスティーブンソンの健康を気遣う様子を見て,温かく受け入れてくれるようになった。

* 本人はVandegriftをVan de Griftと綴るのを好んだ。

(注14)2等客室での11日間の船旅の間に,書きかけだった原稿『The Story of a Lie』(New Quarterly Magazine, October, 1879)を仕上げ,かつアメリカ合衆国に関する歴史書を読んで上陸に備えている。〔広本勝也,R. L. スティーヴンソンの生涯—父性との葛藤,慶応義塾大学日吉紀要 英語英米文学 (46), 207–245, 2005〕。

(注15)邦訳と紹介記事の例:R. L. ステイヴンスン(著)柴孝平(訳註),『吉田寅二郎』,英文訳注叢書26篇,外國語研究社,1933

◆R.L.スチーヴンスン(著)梶木隆一(訳註),『吉田寅次郎』,英文対訳研究: 入試出典,山海堂,1953

◆R.L. スティーヴンソン(著)斎藤美洲(訳註)『びんづめの小鬼 寓話 吉田寅次郎』,研究社新訳註叢書,研究社,1985

◆スティヴンソン(著)町田晃(訳),『ヨシダ・トラジロウ』,吉田松陰全集 別巻,山口県教育委員会編,大和書房,1974

◆平川祐弘,人類文化史〈6〉『西欧の衝撃と日本』,講談社, 1974; 講談社学術文庫704,1985(4章:幕末維新の渡航者たち,西洋人がみた吉田松陰ほか)

◆よしだみどり,『烈々たる日本人: 日本より先に書かれた謎の吉田松陰伝—イギリスの文豪スティーヴンスンがなぜ』,ノン・ブック,祥伝社,2000

◆よしだ みどり,『知られざる「吉田松陰伝」—“宝島”のスティーヴンスンがなぜ?』,祥伝社新書173,祥伝社,2009(←前掲2000年版を改題し,再刊したもの)

◆翻訳家のTomoki Yamabayashiさんが,「翻訳みほん帳」で自分の翻訳を含めて上記の訳文を並べて比較している。時代と文体の変化に加え,よい翻訳とはどんなものかよく分かる:http://tomoki.tea-nifty.com/tomokilog/2009/01/yoshida-torajir.html

(注16)本シリーズ(資史料館とっておきメモ帳)のNo. 9参照。手島精一やG. ワグネルの支援の下,山岡次郎(1850~1905)が校長事務取扱として準備にあたり,1881年5月26日に開校にこぎつけ,9月に正木が着任した。

(注17)東京工業大学六十年史,p. 8,1940; 百年史,p.73,1985; 130年史,「学校存続の危機と打開策」,p.55,2011◆天野郁夫,『大学の誕生(上)—帝国大学の時代』,中公新書2004,中央公論新社,p. 129,2009。

2017年9月(初版)

2021年4月(web版)

(発行) 東京工業大学 博物館 資史料館部門