コガネムシの色鮮やかな体表を化学する -生物ナノマニュファクチャリングの不思議の世界 渡辺順次

はじめに

展示物①のコガネムシを眺めてみてください。まずはそのメタリックな色に目を奪われます。メタリック色とは反射光の強度が強いということです。また、見る方向を変えると色が変わることにもすぐに気が付くと思います。垂直方位から水平方位へ目を移すと色はブルー側にシフトします。これら二つの特徴のため、特定の波長の光を吸収して色付く染料とは異なり、ときおり神秘的なほど深く、美しく輝いて見えるのです。

ここで皆さんは、多くの疑問を持たれることと思います。自然科学の研究は全て、なぜ?から始まります。ぜひいっぱい疑問を持っていただきたいし、常に疑問を持つことを習慣付けてください。特に身の回りの自然は疑問の宝庫で、科学者としての素養を養い、そして研究を遂行する絶好の機会を与えてくれます。ここでお示しする私の研究成果も、中学の修学旅行で法隆寺の玉虫の厨子を見て以来素朴に感じた疑問、その一つ一つを解決していった結果生まれたものです。

昆虫たちはなぜそんな色を必要としたのか?

私は生物学者ではありませんから、この疑問には興味本位でしかお答えできません。ただ、さまざまの方面の書を読み、私なりに得た答えは、ダウインの言葉を借りれば “説明できない自然の驚異などない。体表の色もその一つであり、強力な刺激である光が強い淘汰圧として作用した結果生まれたものである”ということです。具体的に言えば、自然界において意味のある強い色彩は、カムフラージュ(天敵から身を隠す)か自己顕示(同種の昆虫、特に異性に自分の存在を強く知らせる)のいずれかに利用されているということです。日光の明るさが2倍の熱帯地方のほうが昆虫の体表の色がはるかにあざやかなのは、色彩に対する淘汰圧が強く、進化もそれに呼応しているためであると言えます。“美しい昆虫を採集したければ、コスタリカかインドネシアの熱帯地方へ行きなさい!”ということです。

染料を使わずに、色を生み出せるの?

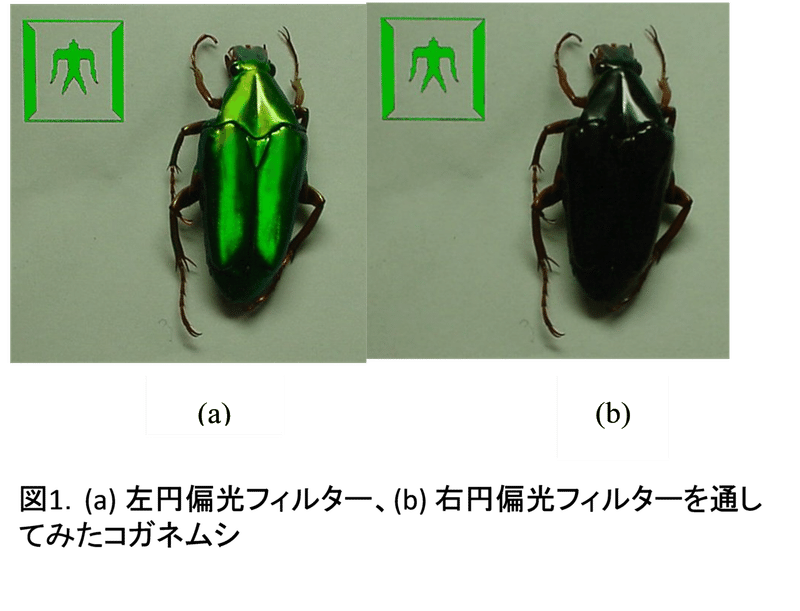

実はコガネムシの体表の色は構造と関連したもので、構造色と呼ばれるものです。光の波長オーダ(300~800nm)の構造を持つ物質が光と相互作用し、干渉、回折、屈折、散乱などによって分光することで生じる色です。例えば身近に見られる、シャボン玉、青空、蝶、クジャクやカワセミなどの神秘的な色、これらはすべて構造色です。そして、本稿の対象としているコガネムシの体表の色は、光の波長と同程度の周期を持つラセン構造による干渉、回折色です。それを知るもっとも手っ取り早い手法は、左、右円偏光フィルター(展示1の前にある二つの黒いフィルター)を使うことです。なお、円偏光フィルターは1/4波長板と直線偏光板を使って簡単に作りだすことができます。図1に示すように、左円偏光を通すフィルターでは色は変わらず見えますが、右円偏光フィルターでは真っ黒くなりゴキブリのように変身するのが確認できるでしょう。これは左円偏光が反射されていることを意味し、体表にラセン周期構造の薄膜が存在することを示しています。

緑色のコガネムシが一般的ですが、時々、赤っぽいコガネムシとか青っぽいコガネムシ(展示1)も採取されます。これは種が異なるわけではなく、単にラセン周期長が少し異なっているだけのことです。また、遺跡から採集された昆虫は全く色を失ってなく、“古代からロマンの光を伝える”などと騒いでいたことがありましたが、不思議なことではありません。染料などと違って、少々の化学的ダメージでは失色することはないのです。

ちなみに、円偏光版で反射色をカットするとゴキブリのように黒くなりましたね。これはラセン構造膜(数十μm)の下にメラニン色素層があるためです。この黒いメラニン色素相は非常に重要で、反射されずに透過してきた光を吸収して、反射光だけを際立たせているのです。もしこの吸収層がないと、透過した光の散乱や反射による白々したバックグラウンドに緑色の反射色がかすかに浮いて見える程度の陳腐な色相効果しかありません。

昆虫はラセン構造をどのように作るの?

このようなラセン構造は、実は、テレビや携帯電話などのディスプレイで使われている液晶によって作り出されてきているのです。もちろん、昆虫が一所懸命ディスプレイを作ったなどとは思わないでください。自然の摂理でそうなったのです。液晶はコレステリック液晶と呼ばれるものです。

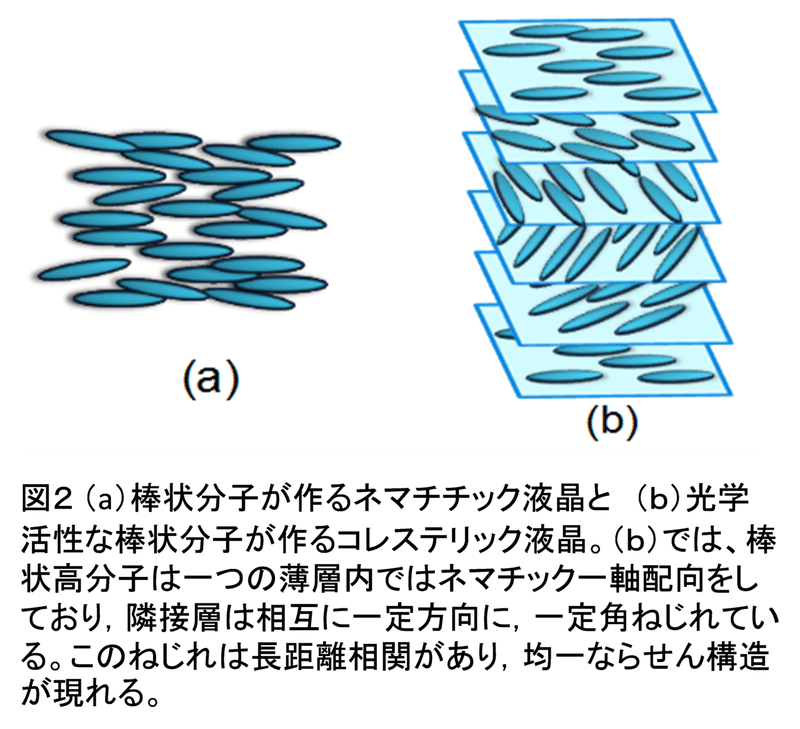

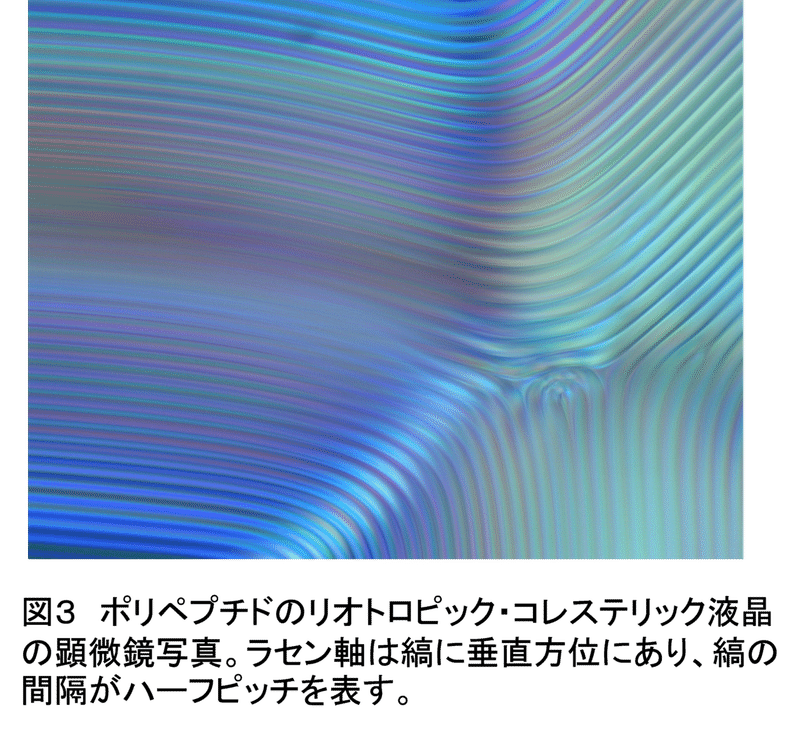

ここで液晶について簡単に触れておきます。図2aに描いているのは、ディスプレイで使用されているネマチック液晶です。この液晶では、構成分子は棒状で、その長軸が一方向に並んだだけの配向の秩序のみ存在します。棒状分子が光学活性(右手系と左手系の光学異性体のどちらか一方を含む系)であれば、ネマチック液晶の隣接分子間にねじれが発生します。ねじれには長距離相関があり,図2bに示すように分子軸に垂直な方向にゆったりとしたラセン周期構造が現れます。これがコレステリック液晶です。ねじれ角は、分子の種類や分子の置かれた環境によって数分から数度の程度まで変化し、従ってラセンピッチは数百nmから数十μmまで分布します。図3はコレステリック液晶の典型的な光学組織の偏光顕微鏡写真です。10μm程度のラセン周期が、美しい縞模様として視野全体にわたって成長しているのを見ることができます。

コレステリック液晶のラセン構造で最も興味ある性質は光との相互作用です。光の選択反射はその代表的なもので, ラセン軸に沿って屈折率がne(分子の配向軸に平行な電場面を持っている光に対する屈折率)から no(垂直な電場面を持った光に対する屈折率)まで周期的に変動しているため起こる一種のブラッグ反射です。ここで、ラセンピッチをP、(ne-no)/2を平均屈折率n、ラセン軸に対する光の入射角をθとすれば、反射光の波長(λ)はブラッグの反射式、λ = nPcos θで表わすことができます。見る方向を水平方向へ持っていくと、反射光がブルーシフトするのはこの式から理解できます。加えてこの反射の大きな特徴は、ラセンの掌性に依存して反射光が左円偏光あるいは右円偏光になることです。つまり通常光を左円偏光と右円偏光に分けて、一方のみを反射しているのです。したがって反射効率という視点から見れば、50%の効率しかないとも言えます。さらに反射は、広い波長幅で起こります。その幅は上述したneとnoの差にPをかけた程度です。いずれにしても、コレステリック液晶のラセンピッチを可視光の波長程度にすれば、美を演出するきらびやかな光彩を放つことになります。

さてこの液晶という視点から生物を眺めてみましょう。生体の組織体を形成する基本高分子はタンパク質、キチン質、セルロースですが、いずれもが棒状の形のもので、液晶を形成することができます。例えばたんぱく質のへリックス棒の持続長は100nm、直径は2 nm程度ですから、拡大すればちょうど物干し竿といった感じです。またこれら高分子はすべて光学活性でもあり、液晶はコレステリック液晶となります。 このように見てみると、コレステリック液晶はまるで生物のために準備されたようにしか思えません。液晶状態を発現させる方法には二通りあり、固体を熱すると現れるサーモトロピック液晶と、溶液で出現するリオトロピック液晶があります。生体系の液晶はもちろん水を溶媒としたリオトロピック液晶です。高分子濃度が20~30%を超えると液晶が出現しするので、細胞内で合成された高分子が細胞外で濃度を高め、固体の組織構造へ推移していくプロセスに、コレステリック液晶のラセン構造が形成されます。またラセンピッチは濃度とともに減少するので、最終的にラセン構造が組織中に残存することにもなります。

生体の組織部位は全てラセンからなるの?

そうですね。このメカニズムが正しければ、生体の組織構造部位にはラセン構造あるいは少なくともラセンの軌跡が認められるはずです。この確信に満ちた探索が積極的に進められ,コレステリックラセンが多くの生体種の膜状あるいは繊維状の組織構造部位に存在することが明らかにされてきています。 もちろんラセン周期は長短いろいろですが、目の角膜、骨のコラーゲン組織、かにの甲羅、植物の細胞壁など、いたるところラセンだらけです。そして身近に確認できる例が、美しい色を呈するコガネムシなのです。

昆虫もどきの色は人工的に作り出せますか?

もちろん。これこそが構造色に関する私の中心的な研究となっています。展示物②は、タンパク質を構成するアミノ酸の一つを使って合成したポリペプチドにサーモトロピック液晶性を付与し、コレステリック色を持たせたフィルムです。昆虫の体表の色と瓜二つですね。製造方法はいたって簡単で、合成たんぱく質の側鎖に化学的修飾を加えて単に温度変化で液晶を形成するように改変し、高温でのコレステリック液晶を室温へ急冷して構造固定するだけです。ラセンピッチは温度に著しく依存するため、急冷前の液晶の温度を120~150℃の範囲で変えることで、どんな色のコレステリック・フィルムでもつくり出せます。また室温では液晶ではなく固体フィルムとなっているから、ラセン構造が変化することはありません。まさにコガネムシそのものの色で、40年の時を経ても変わることなく輝き続けています。今では、身近なPETに似た化学構造を持つポリエステル材料(展示物③)でも、液晶性を付与して同様の構造色を作り出すこともできています。なお、工業材料的にはポリエステル材料の方が安価に作成でき、50㎝幅で、数10mの長さ(展示物④)のフィルムとしで提供されています。またそれを柱状に巻いた資料では、昆虫と同じように視野角で色が変化する様子を楽しむことができます。自動車などのボディにこの構造色を採用すれば、“遠くを走っていた青い車が近づくと赤い車であった”などという面白い色変化を体験することになるでしょう。

構造色がいろんな方面に使われるとおもしろいですよね?

われわれは、コレステリック・フィルムによるメタリックカラーを、生物メッキ色と呼んでいます。金属メッキを行わずに金属光沢を出せるのでその代替として有用になると思われます。単色しかできないのではと心配されるかもしれませんが、不要です。ここでも自然は、われわれに多様な呈色の仕組みを教えてくれます。展示物1に銀色、金色に輝くコガネムシを合わせて展示しています。これは、ラセン周期に傾斜をつけて可視光のすべて(銀色)、緑から赤の広帯域の光(金色)をそれぞれ反射した結果です。秋刀魚のおなかの銀色もそうですね。また周期は均一でも、体表面に半球のくぼみをつけて、半球の中心部で選択反射される光は赤に、半球のヘリから反射されもう一方のヘリに行って帰ってくる光を緑にして、混合色として金色を作り出したりしている昆虫もいます。思いつくのはなかなか大変ですが、知ってしまうと模倣することはそんなに難しいことではありません。光り輝く絵を描くことも可能です。インクジェット方式を用い、50μm径のブルー、グリーン、レッドの点描で描いた図(展示物⑤)は、蒔絵のような質感になります。将来、高級感のあるオリジナルデザイン、新たな美術の技法が開発されることになるでしょう。

液晶ディスプレイのシステム要素としての利用価値も高い。液晶ディスプレイは動作システムが単純で、素晴らしいディスプレイですが、高精細化を計るため、いろいろな補償板(高分子薄膜)が乗っています。その一つが視野角拡大フィルムで、見る角度によって明るさや色合いが変わり、像が鮮明でなくなってしまう現象を保障しています。そのような補償フィルムがコレステリック液晶構造を固定化することで作成されています。展示物⑥でそのフィルムがあるなしで見え方が変化する様子を確認できます。偏光板も重要な基盤フィルムであり、PVA-ヨウ素系の吸収型の偏光板が使われています。ただ、吸収型だとバックライトの光の半分が吸収され無駄になるため、非吸収型の偏光板への開発がされています。上述した傾斜周期をラセンでつくらせれば、可視波長全域の光の透過円偏光を1/4波長板を通して直線偏光にすることができ、非吸収型偏光板ができます。最近、外光すなわち画面の前方から入る太陽光や電灯光を利用して画面を表示する反射型ディスプレイが開発されようとしています。照明ユニットが不要なため低価格でかつ電力消費が少なく、明るい屋外でも鮮明に見ることができるのが特徴です。できるだけ明るいカラー様式のディスプレイにするには、シアン、マゼンタ、イエローの反射型基本画素の開発が不可欠でコレステリック画素が利用されようとしています。

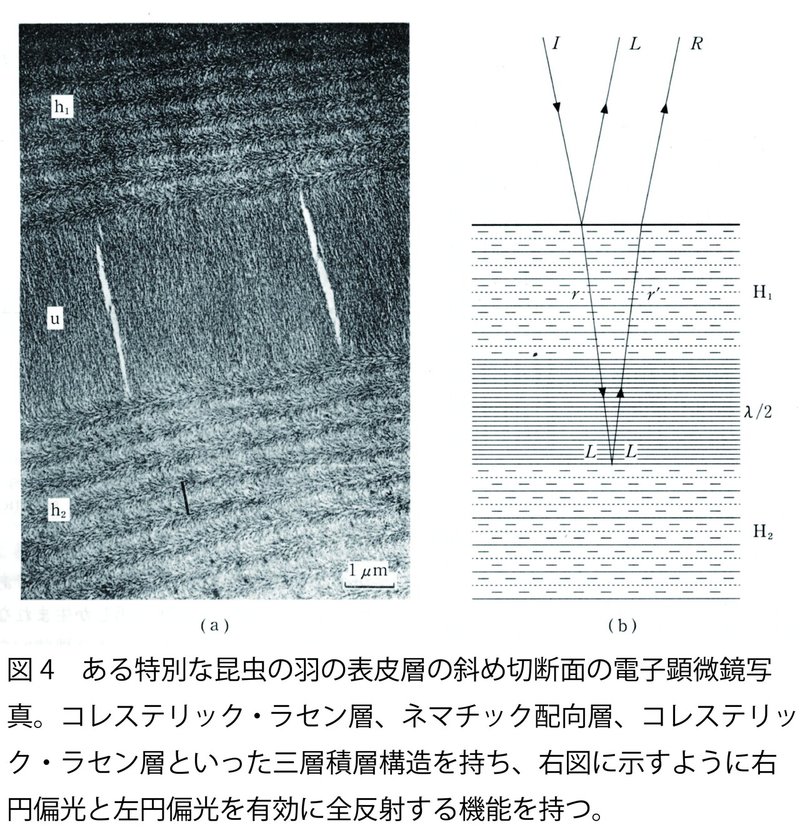

昆虫に学んで開発されようとしている製品の一つに、赤外線カットフィルムがあります。砂漠にいる昆虫にヒントを得たもので、熱砂による赤外線から身を守るべく構築された絶妙なコレステリック・フィルム・システムです。もちろん、赤外線の波長に相応するピッチのラセン構造を体表に持たせればいいのですが、上述したように、これでは赤外光の二分の一しかカットできず効率は半減です。そのため、図4に示すように、1/2波長板としての機能を持つネマチック薄層を二枚のコレステリック・フィルムではさみこんだ三層構造を作り、左円偏光を上のコレステリック膜で反射し、透過した右円偏光を1/2波長膜で左円偏光に変えた後、下のコレステリック膜で反射させています。これだと確かに赤外線を100%反射させることができます。

近年新規で興味深い試みとして、コレステリック液晶のラセン周期構造を利用し、半導体レーザの分布帰還キャビティと類似な構造をもつ分布帰還型レーザの設計が進められています。半導体の場合には、活性層に平行な基板に周期格子を形成し、発生した光をこの周期構造によって反射させ、分布帰還を実現しています。コレステリック液晶フィルムの場合にはラセン構造中にレーザ色素をドープし発光させ、その発光波長域と選択反射波長を重ねて光の閉じこめ増幅を行い、反射帯のエッジでレーザ発振させる仕組みです。 光を有効に閉じ込めるためには数μmの厚さのフィルムで十分であり、いかなる周期のラセン構造も自在に調整でき、そして大口径であるなど、有機材料に特化した応用展開が期待されています。

最後に

コガネムシの体表の色を通してロマンを語ってきましたが、広く生物を見渡せば、ナノ構造による構造色の多くを知ることができます。モルフォ蝶、孔雀、ルリスズメダイ、海ねずみ等々。言えることは、生物進化は気の遠くなるような時間をかけて、低エネルギーでもっとも機能的なナノ構造を再現性よく作り上げる仕組みを獲得してきたということです。その巧妙で、神秘的なナノ構造を目の当たりにすると最初は尻込みしてしまうかもしれませんが、何で?と問い返し続けてみてください。そして “説明のできない自然の不可思議など決してない”と一歩踏み出してみてください。そうすると創造のロマンが限りなく広がってきます。すべての不思議が、ゴッドハンドに頼ることなく物理と化学を基盤にした自然力でみごとに再現できるのです。

補足:クジャクの羽

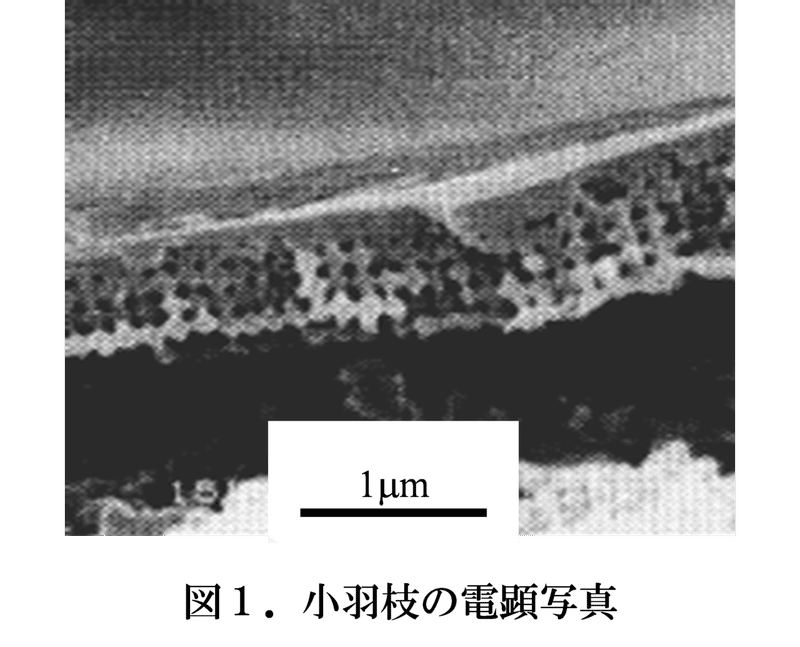

クジャクの羽の色はコロイド結晶による光の回折・干渉によるものである。図1は、クジャクの羽の小羽枝(最小の繊維素)の表皮部を電子顕微鏡で観測したものである。200nm径の黒いメラニン色素粒子が5~10層ぐらい積み重なっているのがわかる。上に上へと粒子が乗っかっているところを見ればわかるように最密充填ではなく立方晶的な充填となっている。

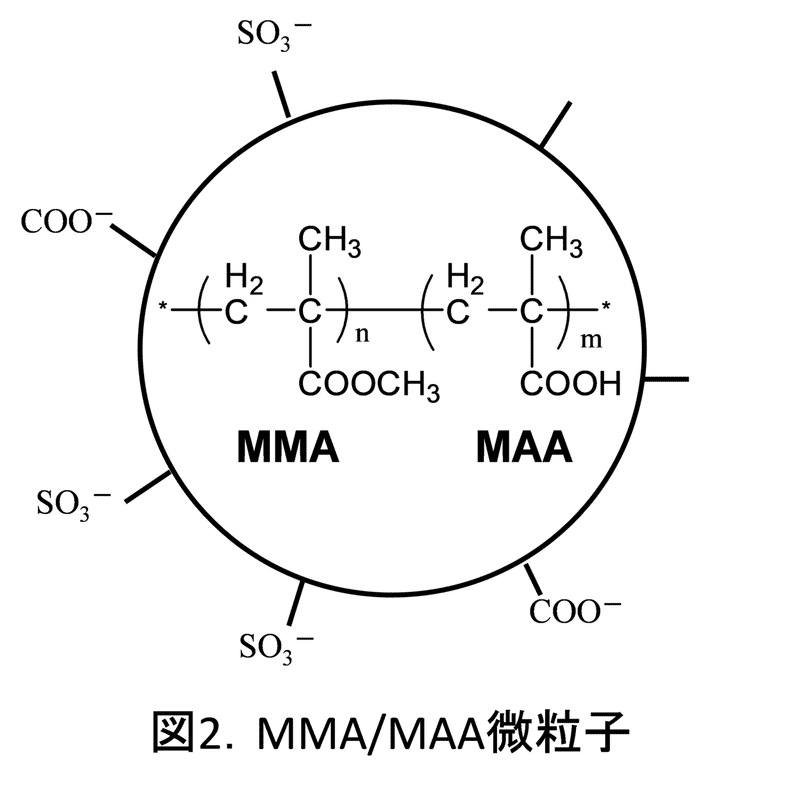

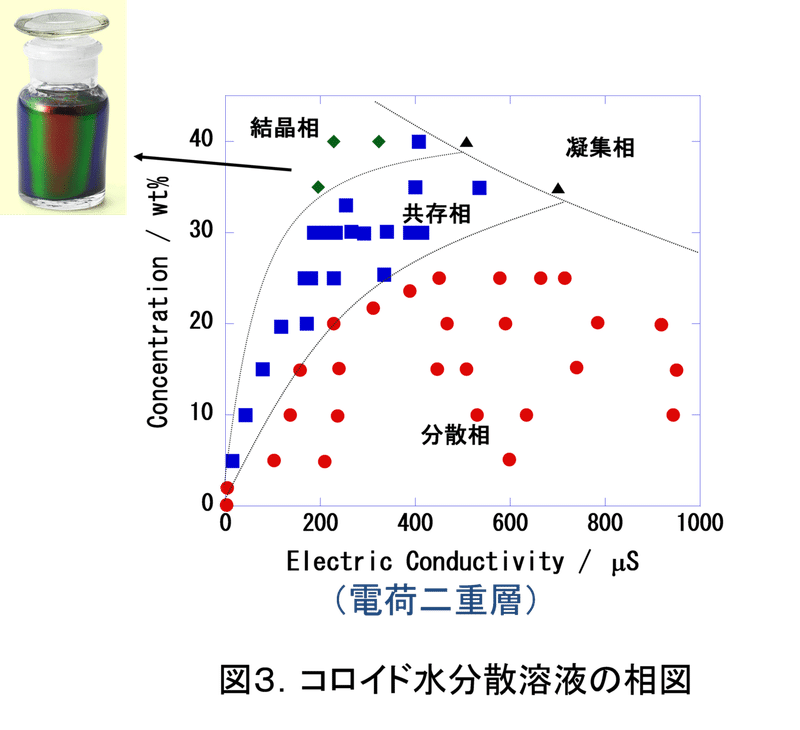

クジャクの羽を再現することは、したがってそう難しいことではない。羽にコロイダルクリスタルを載せればよい。ということで、綜研化学(株)に水に分散する粒子の作成をお願いした。粒子はPMMA/PMAからなり、その表面には水酸基、カルボン酸基が存在し、水への安定した分散性が保証されている(図2)。また、結晶をより完全なものにするため、粒子サイズ(150~250nm)をできるだけ均一にすべく、粒径分布を5%以下になるよう分粒した。コロイド水溶液中でコロイド結晶を作成するにはコロイド粒子濃度をあげればよく、粒子のランダム分散状態から格子状に配列した状態への転移(アルダー転移)を経てコロイド結晶が出現する。ここで、粒子径は実際の剛体としての径とそれを取り巻く電荷2重層を含めた見かけの径があり、後者は分散水のイオン電導度に依存して変化する。イオン濃度が低くなれば、電荷2重層の厚みは増え、粒子の見かけの径は増大する。したがって、アルダー転移を起こさせるには、粒子濃度を高くするか、またはイオン濃度(電気伝導度)を低くすればよい。図3にその相図を示す。濃度一定では分散水の電気伝導度が低くなった時、また電気伝導度を一定とすれば濃度が高くなった時にコロイド結晶が出現する。

展示物⑦の容器には、溶液中に現れるコロイド結晶を見ることができる。ただこのコロイド結晶は単結晶ではない。そのため、多結晶の界面から多くの散乱光が発生し、回折光は白い背景に隠れかすんでしまう(左の容器)。この散乱光を消すために粒子を黒くしてみた(右の容器)。美しい回折光(緑)だけをコントラスト良く見ることができるでしょう。クジャクの羽の微粒子が黒いメラニン色素である理由がこれで理解できたかと思います。

ここまでくれば、カラスの羽をクジャクの羽に変えるのは簡単であり、この溶液中で生成したコロイド結晶を羽に塗り、乾燥するだけで済む。どうぞ展示物⑧を観賞下さい。

補足:グレーティング格子(モルフォ蝶の色合い)

キラルSc液晶と呼ばれる液晶は分子の平均軸方向にラセン構造を形成する。そのため厚さ数μmの薄膜では、膜面に垂直にラセンを形成するコレステリック膜とは対照的に、分子軸が膜面に横たわりラセンは膜面にそって形成される。これはちょうど一次元のグレーティング格子が膜面に沿って形成されていることを意味し、膜面を透過した光はプリズムのごとく分光される。展示物⑨を目線を変えて楽しんでください。

補足:カレイドスクリーン(展示物⑩)

透明なのにプロジェクターの映像が映る!ちょっと考えると矛盾するような不思議な機能を実現したものが透明スクリーンです。

その秘密の鍵は「散乱」です。透明であるということは散乱がないということです。逆に、スクリーンに映像が映るということは、スクリーン上で光が散乱するということです。透明スクリーンでは、フィルム基材に屈折率の大きなナノ粒子を分散させることで、ガラス板と同等レベルの90%という高い透過率を保持したまま、ヒトの目にはヘイズ(濁り)と認識されない程度の適度な散乱を生じさせています。一般に散乱現象は、光の波長依存性が強く、色によって散乱の程度が大きく変わってしまうという課題がありました。ここでは、1次粒径が100nm以下の非常に細かなナノ粒子を使用して、フィルム基材となるベース樹脂に分散する際に光の波長と同じ程度の大きさ(数100nm)になるよう凝集させ、波長依存性が少なく透明性の高いミー散乱を実現しています。

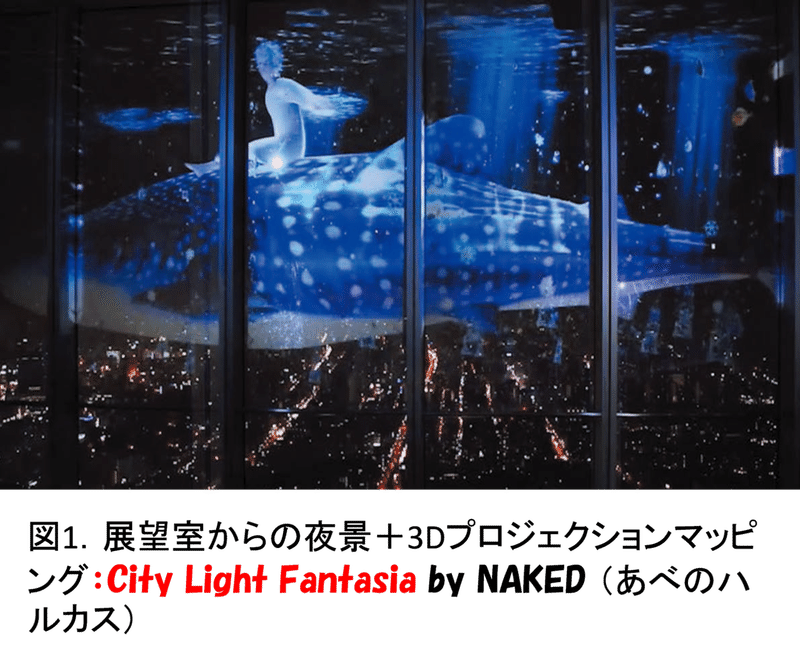

製品化された透明スクリーンは、展望台でのプロジェクションマッピングショーなど多くのイベントで皆さんの目を楽しませています(図1)。

補足:液晶ディスプレイ向け視野角改良フィルム (展示物⑥)

液晶ディスプレイは、正面から見ると大変きれいな画像を表示することができますが、傾けてみると光が漏れ出てしまうという弱点がありました。これは、液晶セルから正面に出る光と斜め方向に出る光とでは、「偏光」と呼ばれる光の状態が異なることが原因でした。そこで、斜め方向の光の偏光状態だけを補償することができる視野角改良フィルムを開発しました。

視野角改良フィルムにも、液晶ポリマーの非常に薄い膜(膜厚:約1μm)が塗られています。コレステリックフィルムでは液晶分子が螺旋状に並んでいますが、この視野角改良フィルムでは液晶分子をフィルム面に対し垂直な方向に向くように並べて固定化することで、斜め方向の光の偏光状態だけを整えることが出来ます。このように液晶分子の配向を自由自在に操ることによってさまざまな光学機能が発現し、身近な製品にも使用されています。

参考文献

1) 渡辺 順次, 生物と液晶, 液晶学会誌, 2001, 5, 101

2) 渡辺 順次, ラセンが奏でる昆虫の構造色, 固体物理, 2006, 41, 57

3) 渡辺 順次, 生物に見られる美しい構造色:ミニマム・マニュファクチャリングによるナノ構造創生の魅力, Material Stage, 2012, 12, 61