ディーゼル車の弱点を瞬時に見抜き解決した技術者

ディーゼルエンジンのグロープラグを革命的に効率化したのは本学出身の伊東孝彦で,彼は発熱体の熱容量とエネルギー収支の関係を知り尽くしていた。学生企業家の先駆けでもあった。

非業の死を遂げた父に代わって一家の生活を支えるために,伊東孝彦は高校を卒業するといったん電池会社に勤めた。問題を解決したり新しいアイディアを出したりするたびに,「大学も出ていないのに生意気だ」といわれたことに発奮し,本学に入学した(1956,昭和31年)。家計を支えるためのアルバイトと勉学の両立は厳しく,卒業までに8年かかった。

在学中にアルバイトとして始めた技術コンサルタントだったが,当時は機械のオートメーション化(自動制御)が華やかなりし頃で,機械と電気の両方がよくわかる伊東さんは引っ張りだこだった。本学卒業後も会社勤めはせず,自分の研究所(雪ヶ谷制御研究所)を作ってコンサルタント業を続け,数々の技術的難問を解決してきた。

80歳を超えた今も,「制御しなくても動く機械を作るのが究極の使命だ」と,土日もなく,朝6時には仕事を始めている。鳥人間コンテストで本学の学生チーム(Meister)が優勝した時の相談役も務めた。ここでは,伊東さんの生い立ちとディーゼルエンジンの画期的改良(点火に必要とされていた25秒間の予熱を不要とし,瞬時始動を可能にした技術)についてみてみよう。

伊東孝彦の略歴

終戦後の北朝鮮からの脱出

終戦から2日後の1945年8月17日,中国東北部でのことだ。列車で大連に向かう日本人の一行があった。悲劇が起きたのは,その途中の奉天(現在の瀋陽市)手前の駅だった。ソ連軍の兵士がやってきて,若い女性たちを連れ去ろうとした。この暴挙に立ち向かったのが,本稿の主人公である伊東孝彦の父(注1)だったが,その場で射殺された。線路上で心臓を撃ち抜かれ,轢断(れきだん)されてしまったのだ。辛うじて日本にたどり着いた目撃者(下士官)の一人が,戦後の混乱の中,苦労のすえに,伊東さん母子を探し当て父の最後を語ってくれた。

伊東さんの父の二栄(つぎよし)さんは,東京大学の医学部で教鞭をとっていたが,1939年(昭和14)に医局から命じられて,当時日本の統治下にあった朝鮮の公立病院に家族同伴で赴任した。伊東さんたちが住むことになった都市「咸興(ハムフン)」(図➊)は,北朝鮮の北東部に位置し,行政区「咸鏡南(ハムギョンナム)道」の道都だった。

父の二栄さんは,太平洋戦争(1941~1945)の末期に応召し,単身,軍事基地のあった元山(ウォンサン)(図➊)に出向き,陸軍病院の病院長を務める傍ら,陸軍軍医として日本の統治下にあった満州(中国東北部)にも出向いていた。敗戦が色濃くなった段階で,“高官”は秘密裏に日本に帰ることもできたようだが,二栄さんは「病院長たるものそんなことはできない」と家族とともに戦地に残り,上記の鬼畜の所業ともいうべき凶悪な戦争犯罪の犠牲になってしまった。

伊東さん一家が赴任した頃の咸興(ハムフン)は,日本語が公用語で,日本人小・中学校や女学校,さらには百貨店もあり,生活は日本と変わりがなかった。家族も妹2人が現地で生まれ7人となっていた(父・母・姉・本人・弟・妹2人)。

戦時中も末期までは比較的平穏で,戦争はどこでやっているのだろうという感じの土地だった。事態が一変するのは,ソ連が相互不可侵を謳った(うたった)日ソ中立条約を破棄して(1945年〔昭和20〕8月9日;終戦の6日前),満州・樺太・千島列島などに侵攻し始めてからだ。満州からの避難民(脱落・脱走兵を含む)と前後して,ソ連軍が咸興にもやってきたが,初期のソ連軍先遣隊には元囚人も多く,いたるところで筆舌に尽くし難い悪業が繰り広げられたようだ。

日本軍の降伏により,朝鮮半島の38度線を境に,北はソ連軍に,南は米軍に投降するように指令が出された。南の方は米軍の助けもあって,終戦の年の暮れまでに大部分の人たちの引き上げが完了したが,北の方は占領地住民の保護にあたるべきソ連軍が暴徒化し,それにかこつけて北朝鮮人の一部も狼藉を働くなど,地獄絵が出現した。もちろん,親切にしてくれた朝鮮の人たちのお陰で無事に日本に帰還できた人たちもたくさんいたことを忘れてはならない。

➊終戦前後の伊東さんたちの足取りを示した地図(朝鮮半島と日本)。現在の軍事境界線(曲線)と38度線(直線,図中の点線)の違いに注意。

事態の急変と孤立

伊東さんたちが父の帰りを待つ中で,事態は急速に悪化していった。現地の人たちには敗戦はまだ知らされていなかったが,小学5年生だった伊東さんなりに「どうも様子がおかしい」と感じ,警察官の家の友達のことが心配になった。警察は現地人の恨みを買っているから一番に襲撃される危険があるからだ。「早く逃げた方がいい」と伝えるために,友達の家に行ってみた。しかし,そこで目の当たりにしたのは,複雑な心境にさせられる光景だった。署長一家が 夏休みになった途端(終戦前)に 夜逃げしてしまい,空き家同然になっていたのだ。北朝鮮に取り残された人たちは,母国から見捨てられたという気持ちになっただろう。

こうなると独力で38度線を越えて南に逃れるしかない。

当初はソ連軍も,その方がソ連側にとっては送還の費用負担が発生せず好都合なので,黙認していたようだが,米国側にとっては38度線以南の面倒を見なければならず費用がかさむ。何万人規模となると大変だ。ソ連側に「約束を守り,責任をもって日本に送還するように」と申し入れた。

結果は最悪で,38度線を越えようとする日本人を北に送り返したり射殺したりし,南側に行かせないことで米国側の要求に応えようとしたのだ。人は鉄道沿いに移動する習性があるので,南北を貫いていた鉄道に沿って多くの人たちが南下したが,ある時期から鉄道の38度線近辺は墓場になった。このことは親日的な朝鮮人から,うわさ話として,咸興の在留邦人にも伝わった。

こうなると,鉄道沿いの咸興–元山–鉄原(38度線手前のここが修羅場となった;図➊)–京城(現ソウル)という脱出ルートを諦めて,ソ連兵に見つからないように暗闇での厳しい山越えしかなくなるが,これとて道案内役の朝鮮人に騙(だま)されたり,追剝(おいはぎ)に金銭や身の回り品や衣類までも略奪されたりと,容易ではなかった。

伊東さんは,まだ11歳だったにもかかわらず,近隣の知り合いに,「少し暖かくなる春を待って海岸沿いのルートで脱出する」ことを提案し,皆をまとめた。地理に興味があったことが窮地で生きたのだ。戦後の復員者の聞き取り調査では,急いで山越えを試みた人たちは,山越えの最中に極寒と飢えと疲労で半数近くが命を落としたのではないかとみられている。咸興に留まった人たちも,日増しに衣食住環境と衛生状態が悪化し,衰弱や発疹チフス(シラミが媒介)などで多くが命を落とした。

脱出そして帰還

伊東さんたちは,東の海岸沿いの辺鄙(へんぴ)な所を通る貨物線(注2)の貨車にうまく潜り込ませてもらい,一人の犠牲者・脱落者を出すこともなく38度線を超えることに成功した。

100人ほどの集団だったが,中には伊東さんたち住民がかくまっていた脱走兵(見つかればシベリア送りになった人たち)もかなりいて,力になってくれたそうだ。言葉が通じない米兵に身振り手振りで窮状を訴え,何とか沖合に停泊していた米軍の揚陸艦に収容してもらい,無事に博多にたどり着くことができた。

博多港では引揚船として認識してもらえなかったのだろう,2週間近くも沖合で待たされた。この間に,食料と水が尽きてひどい目にあったが,船上で検疫をしていたことにしてくれて,実際の検疫はフリーパスだった。それでもシラミ退治のDDT散布は免れず,体中が白い粉で真っ白になったそうだ。

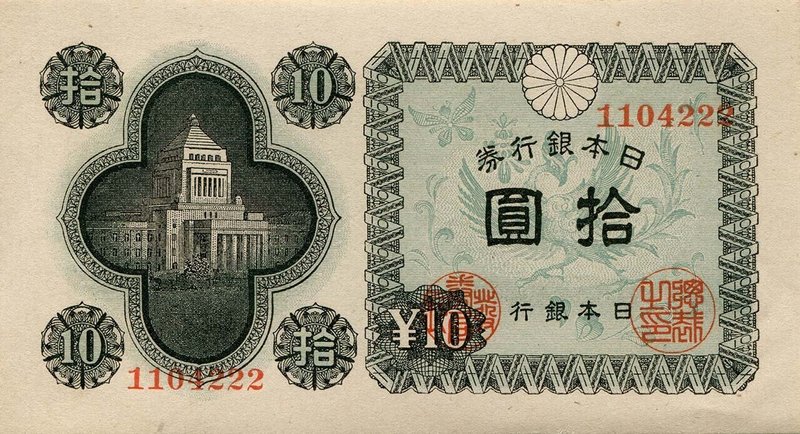

引揚者には,当座の資金として一人当たり10円紙幣(図➋)一枚が支給された。今のお金に換算すると約4万円に相当するが,当時は,超インフレでコッペパン1個が10円だったので,さほどありがたくはなかったかも知れない。しかし,鉄道料金は据え置かれていて最低運賃は20銭程度のままだったというから,上手に使えば10円でも役に立ったようだ。

伊東さんたちは,まず父の実家(島原半島,現 雲仙市)に向かい,そこで小遣いを貰ったり,埼玉にある母親の実家に伊東さんたちが行くことを知らせて貰ったりして,ようやく浦和に辿り着くことが出来た。この時点では父の消息はまだ不明だった。

➋ 十円紙幣(A号券)。昭和21~30年の間使用された(1946.2.25~1955.4.1)。

小学校編入で見せた才気

浦和の小学校に通うことになったが,どの学年に転入するかで一悶着あった。伊東さんが持っていた在学証明書は小学校5年となっていた。咸興では,終戦後は 日本人学校は閉鎖されていたから無理もない。学校側は5年生として編入させようとしたが,伊東さんは自分の都合で学校に行かなかったわけではないので納得できず,「6年生のはずだ」と譲らなかった。

2学期が始まってすぐ学年別の実力テストが予定されていたので,その結果を見て決めることになった。伊東さんは6年生と一緒にテストを受けた。結果が廊下に張り出されると,ずば抜けての一番だった。文句なしの6年生が誕生したわけだが,咸興の小学校が進んでいたわけではない。終戦後の咸興では,日本人は身を潜めて生活するしかなく,子供たちも家に籠(こも)らざるを得なかった。伊東さんの家には,父の影響もあって自然科学系の本が多くあったので,それらを読んで過ごしているうちに,驚異的な学力が身についていたのだ。

とと兄ちゃん

新制の1期生として入学した浦和高校では,サッカーに没頭し,「頭はヘッディングのためにある」と豪語していたそうだが,母の実家も男たちは戦争で行方不明となっており経済的に厳しかったので,伊東さんはアルバイトにも精を出した。

伊東さんの家族だけでも6人(母・姉・本人・弟・妹2人)もいたから,今人気のNHKの朝ドラ『とと 姉ちゃん』(亡き父に代わって母と妹たちを守る“父親(とと)”の役割を果たした女性の物語)流に言えば,「とと 兄ちゃん」役をしなければならなかったのだ。当時普及しつつあった三輪自動車の修理や真空管ラジオ(5球スーパー受信機)の自作販売で生活を支えた。

本学入学を決めた意外な一言

高校卒業後は,経済的理由で大学進学は諦め,叔父に紹介してもらった電池会社に勤めた。

独学だったが,3年もすると,電池に関しては専門家になった。伊東さんのセクションでは一番よく電池のことがわかる人になっていたのだが,大卒の人たちには,何でもこなす伊東さんが面白くなかったのだろう,「大学も出ていないのに何だ!」と嫌味を言われた。

それならという事で,翌年(1956,昭和31)本学を受験し,20倍超の難関を突破した。当時は類制度がなかったので1年生は全員同じ条件で授業を受け,2年次で学科に所属した。伊東さんは機械工学科に進み,同級生の鈴木富司らと出会った(図➌)。

彼等の印象に強く残っているのは「機械力学」の谷口修(1912~2000)や森康夫(1923~2012),「応用力学(航空工学)」の岡本哲史(1908~1996)らの講義だが,中でも森さんの印象は強烈だったらしい。

森さんはフルブライト・プログラムの支援を得て,米国のコーネル大学で研鑽を積み,帰国したばかりの新進気鋭の教官だった。その精悍さと8:30の授業開始とともに教室に鍵をかけてしまう厳しさで学生には強烈な“カンフル剤”になっていたようだ。

現場を経験してから大学に入った伊東さんには,大学の授業は本当にありがたく,微分方程式とその力学への応用などを習ったときには,「学問とはこんなに便利なものなんだ!」と感嘆したそうだ。

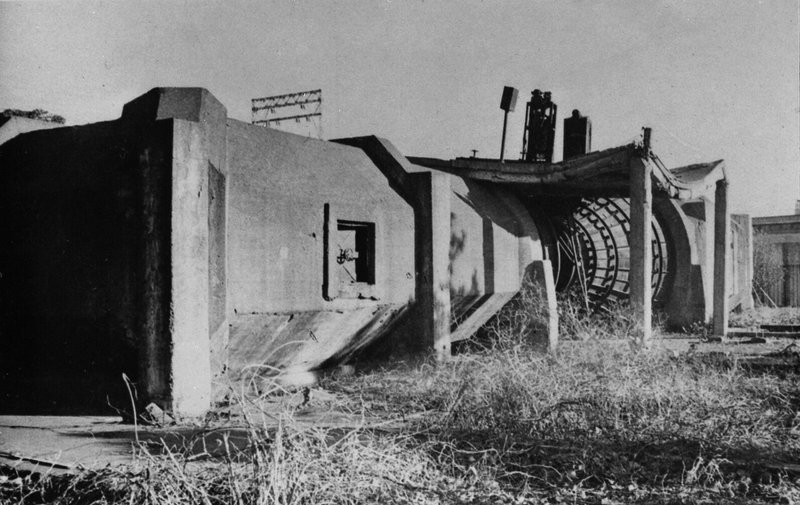

応用力学(航空力学)の実験では,トタン板製のダクトで作った煙風洞を使った。戦時中は正門を入ってすぐの右脇に立派な風洞(図➍)があったが,戦後はGHQ(General Headquarters,連合国総司令部)による戦後処理の一環として航空機工学科(注3)(1939~1945)が廃止されたのに伴い,無力化され,コンクリートの残骸のみとなっていた。

学生たちは「これが使えれば…」と悔しがったそうだ。そういう学生たちの間では,(1)風洞はGHQの命令で壊された,(2)米軍の爆撃で破壊された,いや(3)米軍が東京に落とした焼夷弾ではあそこまで壊れないから,GHQの責任追及を恐れ保身のために自主的に壊したのだといった憶測が飛び交っていたそうだ。

➌ 伊東孝彦(右)と同級生の鈴木富司。新横浜駅から歩いて5分ほどのところにある雪ヶ谷制御研究所にて(2016.6.15)。鈴木さんの紹介で伊東さんのユニークなキャリアを知った。鈴木さんも学生時代に友人らと一緒に「アジア学生技術会議ASCOT」を立ち上げ,新聞で報道されるようなユニークな活動をした。その時の資料を資史料館に寄贈して貰うことになり,打ち合わせをしている時に伊東さんのことが話題になり,今回のメモ帳につながった。

➍ ゲッチンゲン風洞。写真の奥に見える正門の脇,今の百年記念館の近くにあった。

技術コンサルタント

引っ張りダコだった難問解決請負人

会社勤めの時の貯金と,大学生になってからは米軍専用のNight clubラテンクォーターでボーイや駐車場係のアルバイトとしての稼ぎがあったので,米車の中古ビュイック(Buick)やシボレー(Chevrolet)で大学に通っていた。

同級生の話では,とても目立つ学生だったそうだ。そのうちに弟や妹が大学に進学するようになると,家計は再び火の車で,稼げるアルバイトをせざるを得なくなった。こうなると,学業との両立は難しく,休学を余儀なくされ,8年がかりでようやく卒業にこぎつけた。ここで始めたアルバイトが専門を生かした技術コンサルタントで,後述のように,これが一生の仕事となった。

当時の日本は,プレス加工した電子部品や機械部品の輸出で外貨を稼いでおり,それらを製造したり組み立てたりする中小企業が大学に近い荏原地区に集中しており,荏原は電子機器用精密プレスのメッカとなっていた。それらの中小企業が直面している技術的課題(注4)を,コンサルタントとして解決していくのは遣り甲斐のあることだった上に,成功報酬も高かった。しかも仕事はいくらでもあり,引っ張りダコだった。

掛け持ちしていたある会社では単なるコンサルタントではなく,特殊技術者として優遇してくれ,取締役にしてくれたほどだった。失業保険も払っていたので,伊東さんはこんな腹積もりでいた:

“卒業研究は厳しいというからアルバイトを続けるわけにはいかないだろう。その間の半年ほどは失業手当を貰って生計を立て,何とか卒研を仕上げることにしよう”。

ところが職安を訪ねて驚いた。「夜間部の学生なら受給資格はあるが,昼間部の学生は対象外だ」と言うのだ。そんなひどい話はないだろうと,総理府にまで出向いて交渉したが無駄だった。

卒業研究では,工業力学の青木弘研究室で「微小流量計測システム」(注5)に関する実験を行った。何とか卒業(注6)のめどがついたところで,目をかけてもらっていた浅枝敏夫(機械工作,1914~1990)教授から日産自動車㈱を勧められたが,丁重に断って,コンサルタント業を続けることにした。親切にしてもらった浅枝さんの自宅(上野毛)と伊東さんの家(等々力)が近かったこともあり,浅枝さんが亡くなるまで盆暮れには挨拶に行っていたそうだ。

当時は,工場における自動化(Factory automation)が推進されていたが,機械と電気の融合領域の専門家が少なく,技術者不足が顕著だった。

伊東さんは中程度の機械会社と契約を結び電気系統の設計・製作の面倒を見ていた。その会社はヤンマーディーゼルから1億円近い機械の製作を受注していたが,機械系統の問題を解決できずにプロジェクトは立ち往生していた。

伊東さんには,機械系統のトラブルの原因が推定できていたので,改善策を提案したのだが,向こうには機械の専門家としての自負があったので,「この若造が何を言う!」といった具合で,伊東さんの言うことを聞こうとしなかった。

大型商談だったにもかかわらず,結局はその会社は製作を諦めることになった。それならという事で,伊東さんは中途品を買い取り完成することにした。間に入っていた商社(ニチメン)が株式会社でないと取引ができないというので,急遽“株式会社 雪ヶ谷制御研究所”を作った。株式会社設立のためには100万円必要だったが,その金は弁理士が立て替えてくれた。

難問解決—異分野融合の底力

常識の功罪

下記のように,電力の定義(式1)と中学で習ったオームの法則(式2)を組み合わせると式3を導くことが出来る。単純明快な関係式で,これらの応用問題が試験に出たならば,ほとんどの人が解けるだろう。しかし,開発現場では,「常識」が邪魔をして簡単な問題が解けない場合が多い。これから紹介する伊東さんのエピソードも,解決してみれば,「コロンブスの卵」のような話だが,常識にとらわれない柔軟な発想の持ち主だったからこそできたのだ。

電力= 電圧× 電流 (1)

電圧= 抵抗× 電流 (2)

電力= (電圧 )2/抵抗 (3)

間(あいだ)に商社が入るほどの大型プロジェクトをまとめ上げた伊東さんは,周囲の目には,難手術を次から次へと手際よくこなす天才外科医ブラック・ジャック(注7)のように見えたに違いない。雪ヶ谷に東工大出の凄腕の技術者がいるという噂(うわさ)が広がった。

あそこに行けば何でも解決してくれるというわけで自動車産業と強いコネができた。最初に取り組んだのがダンパー(Damper = Shock absorber)問題で,微分方程式を活用して難なく解のヒントを導き出した。このやり取りを見ていた別のグループがアンチ・スキッド・ブレーキ(車輪ロックによる雪道等でのスリップを抑える装置)で助けを求めてきた。冬の北海道に行って,この問題にも解決の道筋をつけ,ホッとして皆で雑談しているときに,「そういえばこんな事もあるんだよな」といって話題に上がったのが,本稿の主題であるディーゼルエンジン(コラム1)関連の仕事だった。

ディーゼルはかかりにくいものだ?

1973年(昭和48)に始まったオイルショックで原油の供給が逼迫(ひっぱく)し,ガソリンの値段が高騰すると,ディーゼル車がよく売れるようになった。

当時のディーゼル車は,始動時に点火用グロープラグ(図➎,コラム1)を使っていたので,それが赤熱するまで電流を流し続けなければならなかった。一種の電熱ヒーターだが,高温(850~870℃)になるまで25秒もかかっていた。いくら始動時だけといっても,グロープラグのボタンを25秒も押し続け,その間ジーっと覗き窓からヒーターの色を観察して,赤熱したところでエンジンのスタート・キーを回すのは苦痛だ。当然,多くの顧客(ユーザー)から「何とかならないのか」と苦情が寄せられたが,技術者たちは「ディーゼルエンジンとはそういうものだ」と言って問題にしなかったし,営業もそう信じていた。

伊東さんは,ディーゼルエンジンにこんな原始的な問題があるとは知らなかった。上記のような雑談の席でそのことを初めて知ったわけだが,「電灯がパッとつくのに,25秒も?そんなバカな!」という訳で,グロープラグの現物1箱を自分の研究所に持ち帰り検討することにした。実際には伊東さんの頭の中には,そのとき既に上記の式1~3に基づく解決策が浮かんでいた。

トラック等に使われている一般的なディーゼルエンジンのグロープラグは24ボルト(V)が定格だった。これを家庭用の100 Vにつなげば,電圧が4倍ゆえ,電流も4倍流れる。そうすると電力(電圧×電流)は4×4で16倍となる。これだけでも1.5秒(= 25秒÷16)に短縮できる。さらに時間が短い分,熱の放射損失が1/3程度になるはずだから約0.5秒(= 1.5秒÷3)で点火・始動できるはずだ。

こう考えた伊東さんは,実際に100 Vでやってみた。予想通り0.5秒しかかからなかった。一般的には,定格24 Vの機器を100 Vにつなぐのは決してやってはいけないことで焼き切れてしまうが,伊東さんは敢えて実験してみた。

この結果が物語っているのは,(1)24 Vのバッテリーを積んでいるトラックの場合は定格が6 V(= 24 V÷4)相当のグロープラグにし,(2)12 Vのバッテリーが標準となっている乗用車の場合は定格が3 V(= 12 V÷4)相当のグロープラグにすれば,瞬時にディーゼルエンジンを始動できることを意味する。後は,(3)焼き切れないように,必要温度に達したら点火と同時にスイッチを切ればよい。そのような通電制御回路の設計は伊東さんにとってはお手のものだ。

➎ グロープラグ(ディーゼルエンジンの補助点火装置)。右が改良型で左の2本が旧型。

セラミックヒーターにまで発展

こうして一大極秘プロジェクトがスタートした。

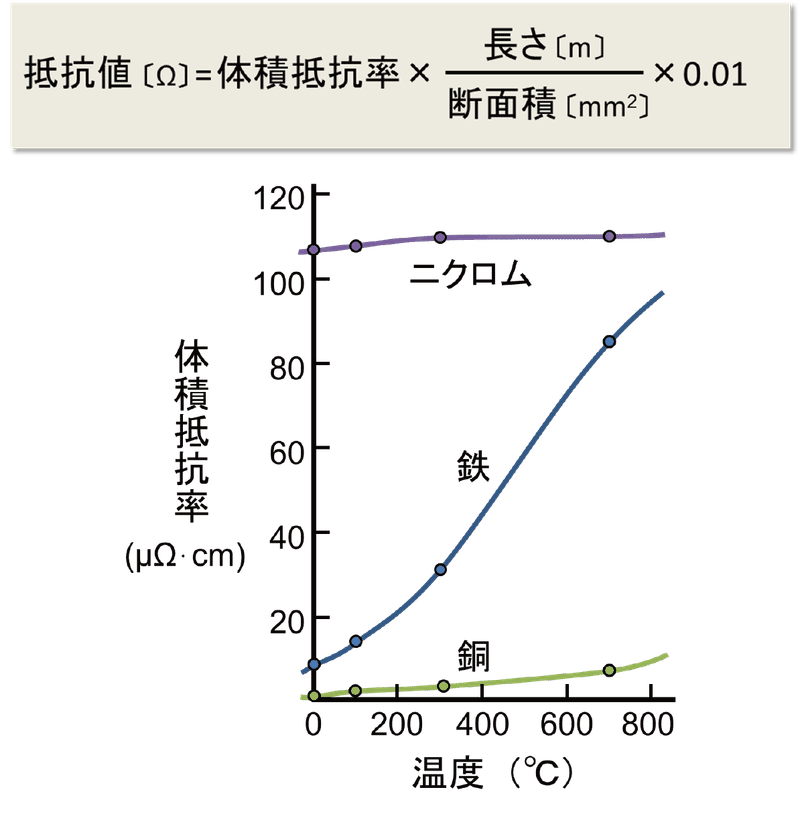

当時は電熱といえばニクロム線(コラム2参照)しか考えられない時代だった。ニクロム線は1905年の発明以来,ありとあらゆる電熱機器に使われてきており,ヒーターの製作には唯一無二の材料と考えられていた; ニクロム線,それは研究開発者の思考を麻痺させるほど偉大な発明だったのだ。

幸い,上述のように,伊東さんの柔軟な思考回路はマヒしていなかったので,ニクロム線にとらわれずにグロープラグの熱容量を小さくする観点で開発を進めた。

最終的に,伊東さんたちはニクロムをニッケルに変えることにより問題を解決するとともに,材料にさらに工夫を加え,高温劣化を防ぐためにセラミックス基板の上に導電発熱体(タングステンなど)をプリントし加熱して焼結するという新しい方法を考え出した。セラミックスヒーターの原型だが,この部分の製造は京セラに外注していたので,それ以上深くは関わらなかったそうだ。伊東さんとディーゼル自動車会社チームはグロープラグ(図➎)の設計と通電制御系を完成させ,瞬時に作動するディーゼルエンジンを作り上げることに成功した。

特許の落とし穴

これは大発明で,ディーゼルエンジンの普及を加速すると期待された。実際,会社側は莫大な利益を手にし,一挙に経営を立て直すことが出来た。

特許は伊東さんの雪ヶ谷制御研究所とディーゼル自動車会社の共同出願となった。当時の伊東さんは,特許やお金にはあまり興味がなく,仕事に夢中になっていた。共同出願ではあるが,特許取得に必要な経費や維持費は全て会社側が負担し,利益が出れば一部を伊東さんに還元するという暗黙の了解で進んでいた。

売上収益や特許収入で会社が潤ってきたところで,会社側は通産省等から人を引き抜いて特許部を強化した。役人上りの人たちは頭が固い。共同出願なのだから特許の取得・維持費等は半々で負担すべきだとして,伊東さんに支払いを求めてきた。

国際特許ゆえ数千万円となり,個人レベルでは払えるわけがないのに会社の特許室は筋論に固執し裁判も辞さないという。正論ではあるが,開発の経緯や伊東さんには製品を作って稼ぐ手立てがないことを考えると,余りにもひどい仕打ちだろう(それならば,出願人はディーゼル自動車会社単独とし,発明人に伊東さんを入れて,別途,利益の配分を売り上げの何%という様な契約を結んでおけばよかったのだが後の祭りだ)。

特許の落とし穴に落ちた伊東さんは,本当に気の毒だが,本人はへこたれることなく次のプロジェクトに取り掛かった。いずれも大変興味深いものばかりだが,ここでは それらの中から,電気二重層キャパシタを動力源として利用する試みを注釈欄(注8)に記載するにとどめたい。

冒頭で記した本学学生(Meisterチーム)が「鳥人間コンテスト」で優勝する背景も,伊東さんの話を聞くと,よく納得できるので注釈(注9)をご覧いただきたい。

本学出身者にもビル・ゲイツ(Bill Gates)やスティーブ・ジョブズ(Steve Jobs)のように学生時代に起業し,大きな社会的・技術的貢献をした人として, 岩田聡(いわたさとる、HAL研究所,任天堂,1959~2015)やここで紹介した伊東孝彦がいることは心にとめておきたい。

(注1)伊東 二栄(いとう つぎよし,1901~1945): 長崎県南高来郡土黒村(現 雲仙市)出身。陸軍軍医中尉。朝鮮元山陸軍病院,満州にて陸軍軍医として従軍。出典:『春来たり花は咲けども』,p. 425,東京大学医学部戦没同窓生追悼基金,2001。

(注2)この鉄道線は元山(ウォンサン)から浦項(ポハン)を経由して大邱(テグ)に至る輸送線として建設中だったが,北緯38度直北の襄陽(ヤンヤン)までしか通じていなかった。襄陽には駅舎もなかったそうだ。伊東さんたちは暗くなるのを待って,徒歩で南下することにした。金剛山が海に迫る地形で,かなり険しい道だったが,海岸線と方位磁石を頼りに進み夜半に国境を通過した。昼頃に注文津(ジュムンジン)近くで米兵に出会い救われた。まれに遭遇した地元の人は,幸いにも日本統治による恩恵を受けていた人たちで,こっそりと握り飯を渡してくれたそうだ。

(注3)日中戦争を契機として航空機増産体制が増強されつつあったが,その一環として本学に「航空機工学科」が設置された。東京帝国大学の「航空学科」,九州帝国大学の「航空工学科」に次ぐものであり,当時 東京帝大航空研究所の和田小六所長(後の本学学長)の全面的な協力を得て発足した。本学の場合は,GHQ命令による廃止後,復活することはなかった。

(注4)「塑性力学」担当だった益田森治(1901~1988)教授や室田忠雄(1924~2012)教授に習ったことが役立ったそうだ。益田さんと室田さんの共著「工業塑性力学」(養賢堂)は教科書として広く使われた。益田さんは,古希(70歳)の際に,自叙伝「プレスとともに五十年」を自費出版している。

電気・電子関連では「電気工学」の大河内正陽(1916~2003)や川上正光(1912~1996,後の学長)の世話になり,家に呼ばれて飲み会もしてもらったそうだ。大河内さんの家での飲み会の際に,「文部省から電子計算機の“ソフトウエア”の日本語訳を決めるように言われているが,名案がなくて困っている」という話になったら,酒のつまみを運んでいた夫人が とっさに「そんなのカタカナでいいじゃないの」と応答し,カタカナ表記に決まったそうだ。この一件がなかったら,中国語のように「軟件」ないしは「軟體」となっていたかも知れない。

(注5)飛行機のキャブレターのガソリン流量計を作るのが目的で,先生からは“流路に細長い抵抗体を置き,その傾きから流量を推定する方式”を勧められたが,伊東さんは“細長い抵抗体を元の位置にとどめるために必要な力から流量を推定する方式”(現在の標準法)を提案し,実現した。発明家としての素質を窺い知ることができるエピソードだ。

(注6)卒業に必要な単位数を機械工学科の推奨科目のみで満たすことができず,他学科科目の取得単位も含める必要があったので,「機械工学科卒」ではなく「理工学部卒」扱いとなった。

(注7)手塚治虫の漫画作品で1973年から10年間近くにわたって連載された。無免許の天才外科医ブラック・ジャックが活躍する医学ドラマで,死の危機にさらされた重症患者を奇跡的に救っていく。あらゆる医者から見放された患者たちが,最後の望みを託して,彼のもとにやってくる。

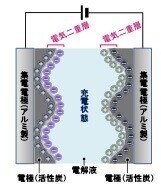

(注8)電気二重層キャパシタ:固体(電極)と液体(電解液)の界面に形成される電気二重層(ヘルムホルツ層)という物理現象を利用することで蓄電量が著しく高められたコンデンサ(キャパシタ)。表面積を大きくするために電極としてはアルミ箔に塗布した活性炭が用いられる(図➏)。化学反応で電気を蓄える通常の電池に対し,イオンの吸着と脱着という物理現象で電気を貯める。

◆伊東さんは,Panasonicが電気二重層キャパシタUP-Cap(図➐)を開発・製品化するときに手伝いをした関係で,UP-Cap(2.3V, 2000F)を無償で提供してもらえたので,5000個を直列につないで(図➑),自動車やJRと同じ規格の線路上でトロッコを動かすことに成功した。電気二重層キャパシタを動力源として使うことができることを示した最初の例で,このことをプレスリリース(記者発表)した自動車会社の株価は270円から1485円にまで,5.5倍にも跳ね上がったそうだ。TV局(NHK,7:30から放送の「おはよう日本」の中の約14分間の特集で,君津での試験運転や新横浜の事務所での仕事の様子などが紹介された; 2002年8月17日)や雑誌社(LAPITA, August, p. 69, 2003)の取材も相次いだ。

(注9)鳥人間コンテスト優勝の秘密: 伊東さんは,十数年前に,当時は入手困難だった炭素繊維強化プラスチック(高剛性CFRP, Carbon fiber reinforced plastics; 弾性率 60~70 ton/mm2)を入手してMeisterチームに供給し,翼桁(よくけた)を製造する技術を供与した。金属では実現できない軽量性と高剛性を両立させ,他チームを寄せ付けなかったが,この材料も今では広く普及してしまったので,伊東さんは「今後は,飛行機技術のエッセンスを限られた人力でいかにうまく活用するかが勝敗を決めるだろう」と予測している。鳥人間コンテストは1977年に第1回が開かれた。舞台は琵琶湖。

➏ 電気二重層キャパシタ(EDLC:Electric Double Layer Capacitor)の原理と構造。電解液に浸した活性炭電極の表面にイオンを吸着させることによって電荷を蓄える。多孔質の活性炭は広い表面積を有し,そこに図のように電気二重層を形成させることにより,多くの電荷を蓄えることが出来る。充電時間も秒単位で極めて短い。

➐ 電気二重層キャパシタ(2.3 V, 2000 F; ファラッドFは静電容量の単位)。

➑ 動力源になり得ることを実証するために直列に多数連結され箱詰めされた電気二重層キャパシタ。

参考文献

♠伊東孝彦・関 純子,「電気二重層キャパシタ搭載LRVの実験」,日本機械学会講演会—第8回動力・エネルギー技術シンポジウム“新世紀の動力・エネルギー技術2002”,2002年6月19日。抄録(動力・エネルギー技術の最前線講演論文集: シンポジウム 2002 (8), 369–372):

We produced a test LRV (Light-Rail-Vehicle) running only by the on-board storage electric energy between tram stops, and experimented on a newly set test truck. This vehicle has 3 pair of 2 independent wheels mounted on a load equalizer (by linkds) type of bogie with steering mechanism, and each wheel is driven by an electric motor. The wheel gauge is set as 1,067 mm, suitable to an experiment running on the conventional truck lines in Japan. The loop truck has a 472.101 m length, 85‰ maximum gradient, 5 m minimum radius, and there are some complex points with varying gradient and curve. These features are applicable to the experimental simulation under the severe condition in case on the city streets. The vehicle has high performance Electric Double Layer Capacitor (EDLC) with charge balancing circuit on board, and is fed by the supply terminals equipped in an every tram stop, within a boarding and alighting time. So, this vehicle needs no overhead feeder line and no kind of feeder rail (third rail). Now, we continue to carry out tests and get the experimental data of the running distance per one charge, the powering and braking performance, and the running stability, which will be utilized to the commercial vehicle design.

♠伊東孝彦,「静電気で動く電車(さまざまなエネルギー,<メカライフ特集> チカラのみなもと)」,日本機械学會誌111 (1072), 164–165, 2008。

コラム1 ディーゼル エンジンの仕組み

<歴史と原理>

ディーゼルエンジンの概念は,Rudolf Diesel(1858~1913)によって,1893年に確立された。

ディーゼルは決してエリートコースを歩んだわけではないが,職業訓練学校や工業学校での成績がずば抜けていたので,大学進学の奨学金を得ることが出来た。

ミュンヘン工科大学を首席で卒業後,恩師であるリンデ教授(Carl von Linde,1842~1934,冷凍機を発明)の助手として冷凍技術の開発・応用に携わった。師のリンデが起業するとその会社の研究開発部門の責任者に就任した。

本業の冷凍技術とは対照的であるが,ディーゼルはエネルギー効率の悪い蒸気機関に替わる新しい熱機関の必要性を痛感していたので,カルノーサイクルに基づいた内燃機関の開発も始め,ディーゼルエンジンの原型(図➒),すなわちシリンダー内に空気を吸い込み,それを圧縮し高温にしたところで,燃料を注入し発火させるという効率のいいエンジンの開発に成功した。

ディーゼルエンジンは潜水艦のエンジンとしても注目されていたので,その技術のノウハウが英国等に流出しないように,ドイツ軍部はディーゼルの動向を監視していたと思われる。ディーゼルは講演のための英国行きの船で謎の死を遂げたが(1913,55歳),暗殺説が有力だ〔折口透,『自動車の世紀』,岩波新書 新赤版523, pp. 82–88, 1997〕。

<グロープラグの役割>

上述のように,ディーゼルエンジンは空気を圧縮してその圧縮熱で燃料を発火させるので,始動時などエンジンが冷えた状態では,うまく作動しない。始動時の発火を補助するための装置がグロープラグ(図➎)で,先端部が電流によって加熱されるようになっている。

➒ ディーゼルエンジンの仕組み。シリンダー内に吸入した空気を圧縮すれば高温になる(ステップ1~5)。そこに燃料である軽油を吹き込んだ場合,温度が燃料の発火点(210℃)より高ければ自然に燃焼が起きる(ステップ6~9)。大まかには,空気を1/20の容積に圧縮すると,温度は550~600℃となる(ステップ6)。点火源に依存しない点で,ガソリンエンジン(ガソリンと空気の混合気体に対しスパークプラグで火花を放ち点火する)と大きく異なる。

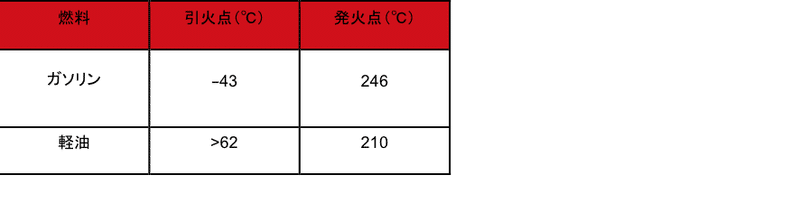

<発火と引火の違い: ガソリンが危ないのは何故?>

空気の存在下で,燃料(軽油やガソリン)の温度を上げていくと,点火源がなくても,ある温度に達すると自然に燃え出す。この温度が発火点で,軽油の場合210℃で,ガソリンの場合は246℃だ(表1)。一方,揮発性の液体燃料(軽油やガソリン)が温まると蒸発し,空気と可燃性の混合物を作るようになり,火気があると引火し燃え上がる。この温度が引火点で,ガソリンの場合は –43℃と極めて低いゆえ,常温では常に引火の危険と隣り合わせとなる;従って,ガソリンスタンド等では「火気厳禁」と表示される。

発火点で比較すると,ガソリン(246℃)よりも発火しやすい軽油(210℃)が比較的安全に取り扱えるのは,矛盾しているように思えるかもしれないが,軽油の場合は引火点が高い(62℃以上)ので常温では火気があっても引火による事故が起きにくいのだ。ディーゼルエンジンは空気の圧縮・高温化と軽油の特性を巧みに利用した自然発火式の内燃機関といえる。

表1. 揮発性液体燃料の引火点と発火点

<ディーゼルエンジンは なぜ高速回転が苦手だったのか?>

Explosion vs Burning: ガソリンエンジンの場合は,スパークプラグを使って電気的に火花を起こし,ガソリンと空気の混合気体を爆発的に燃焼させてピストンを動かす。従って,高速回転が可能で機敏な足回りが要求される乗用車に向いている。これに対し,ディーゼルエンジンは自発燃焼ゆえ,燃焼スピードがガソリンエンジンより遅く高速回転が苦手という弱点がある。このことはシリンダー(燃焼室)内の燃料の状態を考えると分かりやすい:ガソリンの場合は気化し空気(酸素)とよく混合しているので爆発的に燃えるのに対し(予混合燃焼),軽油の場合は気化しにくく微粒子として存在するので,空気(酸素)と接する表面からの燃焼となり燃えるスピードは遅くならざるを得ない。後者の場合,軽油滴の燃焼は酸素が油滴中を拡散していくスピードに依存するので“拡散燃焼”といわれる。それでも,ディーゼルエンジンのパワーと燃費の良さは魅力で,バスやトラックの動力となっている。この弱点をカバーし,少しでも高速回転域の伸びを実現するために種々の技術開発(予燃焼室や1800気圧コモンレールシステムによる燃料直噴射とその電子制御など)が進められ,最近では地球温暖化対策を重視するヨーロッパで,燃費に優れたディーゼルエンジン搭載の乗用車が普及し始めている。

コラム2 世紀の大発明ニクロム線

<発電所の大敵は電気ヒーター>

19世紀は電気の時代の幕開けだった。エジソン(Thomas Alva Edison,1847~1931)とそのライバルであるテスラ(Nikola Tesla,1856~1943)らが活躍した。発電所や電球が作られ,電灯が普及したが,電熱機器の利用にはあの発明王エジソンをもってしても越えられない大きな壁があった*1。

電気抵抗の小さい鉄製ワイヤに電気を通して赤熱させようとすると,(1)大量の電気を流す必要があり経済的に成り立たない上に,(2)赤熱した鉄線は空中の酸素等によって急速に劣化し繰り返し使用には堪えなかった。さらに,もう一つ大きな問題があった。それは,(3)交流発電システムの本質,即ち発電量と使用電力量がほぼ同じになるようにバランスさせないと発電機が不安定となり,突然ダウンして停電が起こるからだ。

夏や冬など電気を多く使う時期に,各家庭に節電を呼びかけるのは使用量が発電能力をオーバーして予期せぬ停電が起きるのを防ぐためだ。2011.3.11の東日本大震災の際に計画停電が実施されたのも,発電機の特性上やむを得ぬ措置だった。

発電機の特性を分かりやすく説明したブログ*2があるので紹介しておこう(ブロガーは本学出身の三浦 友史,現 大阪大学 准教授)。発電機を自転車に例え,発電量を 自転車をこぐ仕事量とみなし,電力使用量を坂道の勾配とみなせば,急勾配でこぐ力が不足すれば自転車は倒れてしまうのと同じだそうだ。

*1 伊東さんは次のような例で,ニクロム線が登場するまで電気ヒーターができなかった理由を説明した。導電体の抵抗やその温度依存性のデーターに基づく細かな計算は省略するが概要は以下の通り:

【例】テブナンの定理(Helmholtz-Thevenin's theorem)に従い,発電所(または変電所)から1 km離れた家のコンセントを1つの電源と考えることにしよう。発電所の定格電圧は105Vとする。電線(銅製で断面積が5 mm2;但し,常温で断面積が1 mm2の銅線の電気抵抗は16 mΩ/m)の抵抗は約0.64 Ω(=100×2×16/5 mΩ)となるので,コンセント(テブナン等価回路)は内部抵抗が0.64 Ωの105 V電源とみなすことができる。

これに,1 kWのヒーター(100Vで作動し,800℃になる)をつないで使用すると,発熱時の抵抗は10Ωとなる(1 kW=100V×10A, 100V=10A×10Ω)。ニクロム線の場合は抵抗率の温度変化が小さいので問題は生じないが,鉄などの抵抗率の温度係数が大きいものでは,室温では抵抗が極端に小さくなり(1/10程度,図➓),テブナン等価回路の抵抗(0.64Ω)と同程度(1Ω=10Ω/10)になってしまう。これではショートさせるようなものだ。

➓ニクロム,鉄,及び銅の電気抵抗とその温度依存性

【参考】発熱量Qは,電流Iと抵抗Rが分かれば,次式で与えられる:Q = I2×R 。導線抵抗をR0,ヒーターの抵抗をRXとすると,流れる電流は同じなので,導線の発熱量Q0とヒーターの発熱量QXはそれぞれの抵抗の大きさ(R0とRX)に比例する。RX/R0 が十分に大きくないとヒーターとしては機能しないことになる。

*2 Yushi Miura,“電力需給バランスが崩れるとなぜ周波数が変化するのか”,ブログ『素晴らしき哉,電気工学的人生!』,2011年5月26日木曜日。「…電力が供給過多になれば,周波数(発電機の回転数)は上昇し,不足すれば下降してしまい,最終的には,そうした周波数に同期できない発電機から解列される(系統から切り離される)ことになり,停電につながる恐れが出てくる…」。

http://yushimiura.blogspot.jp/2011/05/blog-post_26.html

電気ストーブの話に戻ると,鉄線製のストーブを各家庭が備え,寒い夜に一斉に電源を入れると発電システムに過重負荷がかかり停電が起きてしまうことになる。鉄以外の金属も検討されたが結果は似たり寄ったりで,電気ストーブやトースターなどは夢のまた夢だった。電気抵抗が大きくて高温に耐える素材を,エジソンはじめ多くの研究者が探し求めていた。

<MarshとHoskinsの出会い,図⓫>

Albert L. Marsh(1877~1944)はイリノイ大学の化学工学科を1901年に卒業し,そのわずか4年後(1905)にニクロム線(Nichrome;最初はchromelと呼ばれていた)を発明し,翌1906年に特許を取得した。この発明にはもう一人の発明家William Hoskins(1862~1934)との出会いが重要な役割を果たしたので,ニクロム線はMarshとHoskinsによる発明といってもいいだろう。ニクロム線誕生までの道のりを辿ってみよう。

⓫ ニクロム線の発明者(左:Albert Marsh,右:William Hoskins)。写真はThe Toaster MuseumのWeb頁で見ることができる。

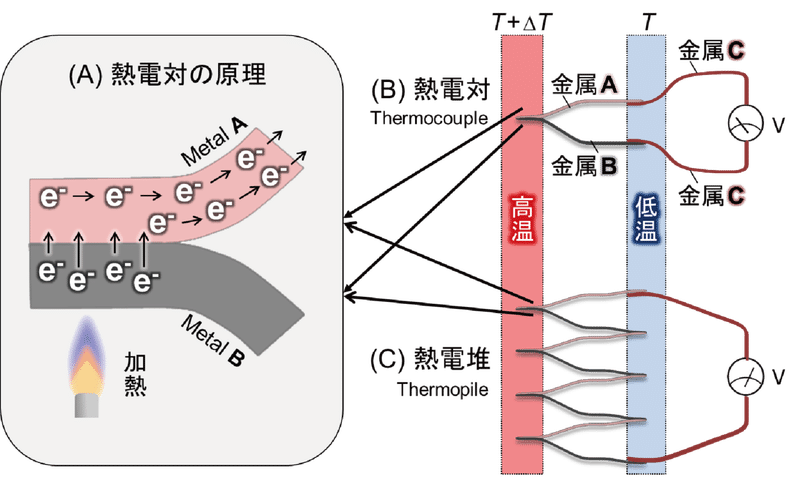

Marshはイリノイ大学を卒業後,イリノイ州水質調査所(Illinois State Water Survey)や電池会社に勤め,マニュアルや取扱説明書の作成を担当し,余暇に合金に関する研究を行っていた。違う種類の金属の接合部に熱をかけると電気が起きる現象*3に興味を持ち,熱電堆(ねつでんたい、Thermopile)を作ろうと試行錯誤していた。

一方,Hoskinsは小さい頃から自然科学に強い興味を示し,“発明坊や”として一目置かれるほどだった。父の影響に加え,家では科学雑誌に囲まれて育ったことが大きかったと思われる。鉱石商だった叔父たちの影響で,17歳頃には鉱物の分析に携わりたいと考えるようになった(大学には行かず)。

当時は化学分析の専門家は少なく,シカゴには3人しかいなかったが,そのうちの一人G. A. Marinerに弟子入りし,アシスタントにしてもらった(1880)。しばらくしてMarinerの娘さんと結婚し,Mariner研究所の切り盛りを任されるようになり,義父Marinerが亡くなると研究所*4のオーナーとなった。米国化学会のディレクターも務めた(Chem. Eng. News, 1 (3), 5, 1923)。

*3 ゼーベック(Thomas Johann Seebeck, 1770~1831)によって1821年に発見され,熱電対(Thermocouple)の原理となっている(図⓬)。

![]()

⓬ 温度勾配のある金属の中の自由電子(e-)の挙動

*4化学分析を主とするコンサルタント業を営んでいたMariner 研究所(G. A. Mariner & Co.)は,Mariner-Hoskins Inc.を経て,ニクロム線の製造を手掛けるようになってからはHoskins Manufacturing Companyと社名を変更(1908)しているが,ここではMariner研究所でとおす。

金属線の片方の端を熱するともう一方の端に向かって熱と電子が流れる(図⓬)。種類の異なる金属線の片方の端同士を接合し,熱すると図⓭A & Bのように,起電力が生じる。接合点(熱電対)を多数連結すれば(図⓭C),熱で電気を起し何かに応用することが出来るかも知れない。こう考えたMarshだったが,当時の熱処理技術では金属を溶接できるほどの高温を得るのは難しかった。そこでMarshは熱を使って鉱石分析を行っていたMariner研究所のHoskinsのもとを訪ねて,薄給に甘んじるから,空き時間に自分の好きな研究をさせてもらえないかと頼み込んだ。

⓭ 熱による発電の原理(A)とそれを応用した熱電対(B)と熱電堆(C)の仕組み。AはB及びCの一部の拡大図(矢印参照)。

<ルビーと熱電の夢の先にあったニクロム線>

Hoskinsの夢は,美しい宝石として有名なルビーを人工的に作ることだった。ルビーと酸化アルミニウム(アルミナ)は化学組成的には同じで結晶系が違うだけゆえ,酸化アルミニウムを高温で溶かし,色を付けるために少量の酸化クロムを混ぜて,ゆっくり冷やしてやれば赤く輝くルビーの結晶が得られるはずだが,うまい高温処理の方法がなかった。Hoskinsはこの過程で,ルビーの製造*5には応用できなかったが,まぶしいくらいの光を発し,高熱になる酸化還元反応(Thermit reaction,下式)をマスターしていたので,その方法をMarshに手ほどきし,ニッケル(Ni)とクロム(Cr)の合金に応用してみることにした。

Fe2O3 + 2 Al → 2 Fe + Al2O3 + Heat

ニッケルとクロムを熔融するのに十分な熱が得られることが分かったので,成分組成を変えるなど,二人で苦労しながら改良を重ねて作り上げたのがニクロム線で,電熱機器の製造に道を開くことになった(1905,特許取得は1906年)。当初は熱で電気を起すことを狙った研究だったが,果実として得られたのは逆で,電気で熱を発生する材料だった。実験にはかなりの電気を使ったらしく,「電力会社からは,夜間(夜10時~朝4時)のみしか使用許可が下りなかった」と,Hoskinsは当時を振り返っている*6。ニクロム線の発明に中心的役割を果たしたMarshはHoskinsの後をついで,終生Mariner研究所*4の所長を務めた。電器産業にとっては“電気抵抗が高く,高温でも劣化しにくい素材”の登場は画期的なことだった。(1)ルビーの人工合成と熱発電の夢からニクロム線が派生したこと及び(2)本稿で紹介したディーゼルエンジンの始動補助用グロープラグの改良の過程で,セラミックヒーターが生まれたことは科学技術史の観点からも興味深い。

*5フランスの化学者ベルヌーイ(Auguste Victor Louis Verneuil, 1856~1913)によって1902年に,実に見事な着想で,実用的なルビーの人工合成法が開発された。

*6 The American Magazine, May, 1927; Hotwire, the newsletter of the Toaster Museum Foundation, “Extensive article on William Hoskins, the "Grand Daddy of Heating Appliances”, Volume 3, Number 3.

2016年12月(初版)

2021年4月(web版)

(発行) 東京工業大学 博物館 資史料館部門