リケジョ(理工系で仕事をする女性)のパイオニアたち

女人禁制の時代を経て,1913年に「すこぶる重大なる事件」が起き,大学の門戸は女性にも開放されたが,女性の進出は緩やかだった。戦中戦後,理工系人材の必要性から女子専門学校に物理化学コースが作られ,大学の定員増と相まって女性の理工系への進出環境が改善された。その後,文系では「女子学生亡国論」(1962)がささやかれるまでになったが,科学に挑む女性たちの比率は今も低い。本学でもようやく1学年100名を超えるようになった。今後は,働きやすい社会環境を整えることも大切で,男女共同参画事業が盛んに行われている。1930~1950年代にタイムスリップして本学の様子を見てみよう。

日本のパイオニア

100年前の大正2年(1913)に標記の“事件”は起きた。東北帝國大学が3名の女子学生の受験を認めたのに対し,文部局の松浦局長が次のように待ったをかけたのだ。「元来 女子を帝國大学に入学せしむることは 前例これ無きことにて 頗る重大なる事件にこれ有り 大いに講究を要し候」。北條総長はこれをはねのけ,成績優秀だった3名を入学させた。入学後も,卒業の暁に3名に学士の称号を付与するか否かのやり取りがあったそうだから,女子学生の誕生は“すこぶる重大なる事件”だったのだ。

史料を丁寧に読み解くとこんなことも分かってくる:少なからぬ教授たちも女子の受け入れには反対で,それが学生に伝染し,猛烈な反対運動となった。若い美人に入学されては勉学に集中できなくなるという軽い気持ちで反対した学生もいたようだが,反対運動のリーダーは真剣で抗議の退学をした。化学と数学以外の学科(物理と地学)では,試験の出来が悪かった(ことにして?)入学を拒んだ。

3名の入学時点での年齢が29(黒田チカ),24(牧田らく),40歳(丹下ウメ)と高いのは,入学前に既に東京女子高等師範学校(現お茶の水女子大学)や日本女子大学校(現日本女子大学)で教鞭を執っており,そこに教えに来ていた東北帝大や東京帝大の教授に才能を見出され,進学を勧められたからだ。3名の略歴と業績についてはインターネット等で詳しく調べることが出来るが,簡単に紹介しておこう。

▲黒田チカは,東北帝大卒業後,オックスフォード大にも留学している。後に紅花の色素カーサミンなど天然色素の構造決定に成功し,女性で二人目の理学博士となった。

▲丹下ウメは,米国に留学しPhDの学位を取得し,帰国後はビタミンの研究で日本初の女性農学博士となった(子供のころに箸を持ったまま転んで右目を突き刺し失明している)。二人は出身校(お茶大と日本女子大)の教授を務めた。

▲牧田らくは,母校(お茶大)に戻り数学の講師,教授を務めた後,画家金山平三と結婚。経済的に辛酸をなめながらも,夫を支えた。藝大を首席で卒業したとはいえ,孤高の画家金山がその才能を開花させ,芸術院会員として後世に残る名画を描けたのは妻“らく”のお陰といわれている。

東工大のパイオニア 折原さだ

本学に最初に入学した女子学生は以下に紹介する 折原さだ だ。

左:30歳頃の折原さだ(本学を卒業して東京女高師の助教授に復職して4年目,昭和13年,1938) 右:瀧浦潔・(折原)さだ夫妻

本学では昭和9年(1934)に初めての女子卒業生を出している。

▼折原さだ(1908明治41~1960)がその人で,染料化学科の同級生は本人を含めて13名(学年全体で150名前後)で,その中に 将来 夫となる瀧浦潔(1911明治44~1994)がいた。当時の資料があまり残っていないので,折原さんに関する詳細は不明だが,昭和元年(1926)に前橋高等女学校から東京女子高等師範学校(東京女高師,現お茶大)の理科に進み,卒業後は母校に残り,生徒主事補を経て家事(家政科)の助教授となった。周囲の強い勧めもあって,昭和6年(1931)に東京女高師を休職し,本学の染料化学科に委託生として入学した。卒業後は東京女高師の助教授に復職し,後に教授となったが,昭和21年(1946)に退職し,単身赴任していた夫のもと(神戸)に移り,以後 家庭に入った。

東京女高師の同僚には前述の黒田チカがいて,化学の授業を担当していた。1学年下には,後にフランスで原子核物理学者として活躍する湯浅年子6)(1909~1980)がいた。彼女は30歳の時(昭和15年,1940)にフランスに留学し,ノーベル賞受賞者のF.ジョリオ=キュリーのもとで研究を行い,33歳でフランス国家学位(理学博士)を取得している。

折原さんが結婚したのは昭和14年(1939)で31歳の時だった。すぐ子供に恵まれたが,長男が2歳の時に太平洋戦争(1941~1945)が始まった。夫の瀧浦潔は本学を卒業後,さらに東京大学医学部薬学科を出て,そこで副手をした後,昭和女子薬学専門学校(現昭和薬科大学)の講師を経て,昭和18年(1943)に武田薬品工業に入社し大阪に単身赴任していたので,戦時下で幼子を抱えての東京女高師勤務は大変だったようだ。息子を教室に連れて行き,教卓の下で静かに遊ばせながら講義した。東京空襲が激しくなった昭和19年(1944)には,前橋市の実家に子供を連れて疎開し,そこから朝5時台の始発列車で東京まで通った。終戦の翌年(昭和21年,1946)38歳のときに,終戦直後の混乱の中で,東京と大阪に分かれて子連れ単身勤務を続けることは難しいと考え,職業人としての道を諦めて,神戸で一家まとまって暮らすことにした。昭和23年(1948)に次男が生まれている。それ以後は一主婦として過ごし,頑張り屋だった“さだ”さんは,52歳で一生を終えている。30代の無理がたたったに違いない。

この時 まだ11歳だった下の息子さんは,母の死によって自分の心が生まれ変わったように強くなるのを感じたそうだ。それは11月の寒い晩のことだった。さださんは,子供たちを寝かしつけてから,銭湯に行って浴槽で心臓麻痺を起こしてしまったのだ。

夫の瀧浦(たきうら)さんは,日本に労働争議の嵐が吹荒れていたころ,武田薬品の研究所で管理職をしていた。社員と社長の間の板挟みとなり,神経をすり減らす毎日だった。性格的に会社は合わないと思い,昭和26年(1951)に大阪大学の医学部薬学科の教授として転出した。阪大に新しく薬学部を作るための中心メンバーとして奔走し,薬学部創設(昭和30年,1955)とともに そこに移り,薬品分析化学教室を主宰した。

東工大のパイオニア 十合道子

二人目,しかし入学試験を受けて入学した最初の女子学生という意味ではパイオニアの一人とみなせるのが 次に紹介する十合(とうごう)道子だ。

上: 十合(とうごう)道子の学生証

下: 十合さんとクラスメート。昭和23年(1948)5月30日の全学祭の時に弱電第二実験室にて。2列目左から2人目が十合さん。前列左から2人目が真珠湾攻撃に参加した舘山さん(海兵68期,伊号第一六八潜水艦)。

▼十合道子(1927~2018)は,終戦から2年経った昭和22年(1947)に本学に入学した7)。受験科目は,数学・物理・化学・外国語だった。入試問題の作成にあたっては,しっかりした教育を受けられなかった戦中世代のことを考えてくれたのか,素直で解き易い問題が多かったそうだ。特に,数学の問2は「初等微分積分学」(渡辺孫一郎 著)の例題と全く同じで,「r2 = 2a cosθの描く図形をかけ」というものだった。しかし,入試倍率は4.6倍を超えていたので難関には違いなかった。

道子さんの母方の祖父が エジソンを唸らせた男として有名な岩垂(いわだれ)邦彦(1857~1941,NECの創業者)で,父も本学の出身だったこともあって,理工系に進むことには違和感は無かった。むしろ技術者として戦後の復興に貢献したいという気持ちが強かった。しかし入学してみると驚くことの連続だったようだ。軍服姿や下駄履きの学生が少なくなかった時代背景と それまで女子校(私立鎌倉高等女学校,都立女子専門学校)で育った道子さんの生い立ちを考えると容易に想像できる。

まず,女子専用トイレが無い。誰もいないのを見計らって男女共用トイレに入るのだが,途中で男子が入ってくると出るに出られなくなる。女性の事務職員は,授業中に誰もいなくなったトイレを使えばいいのであまり苦にならなかったようだ。十合さんは,先生に頼み込んで,トイレの1つに「女子専用」と張り紙して貰った。

女性職員は比較的多かったようだが,理由はこうだ。戦時中は女子も勤労動員があったので,それが免除となる教授秘書等は若い女性に人気があった。キャンパス内の女性は 道子さん一人というわけではなかったが,学生としての道子さんの存在は男子学生にとっても「紅一点」として強烈な印象を与えたようだ。後に,同期生の一人は蔵前工業会誌に「・・・好奇心と共に,密かに敬意を抱いた・・・」と当時を述懐している。5)

授業や実験実習でも苦労した。クラスメートには,航空科を出て戦場で飛行機の整備をしていた専門家もいれば,軍隊での航海長,通信長,砲術長の経験者もいた。これらのプロに交じって,レベルの高い講義を受けるわけだから,電気や機械の代わりに裁縫を週6時間やってきた道子さんが 彼らの歩調に合わせるのは大変だったようだ。

当時の標準課程は3年だったので,昭和25年(1950)に卒業した。電気工学科の同期は65名(学年全体では約400名)。卒業式では和田小六学長の有名な式辞「…皆さんは…知的道徳の向上に対するアスピレーションを失ってはならないのであります…」に感動した(百年記念館2階の博物館展示室7で録音を聞くことができる)。卒業後,道子さんは米国に2年間留学した。日本を負かした国はどんな国かを見てみたかったからだ。1年目は,イリノイ州にあるロックフォード大学(当時は女子大)で,2年目はブリンマー大学に移った。ブリンマー大学はペンシルバニア州のフィラデルフィアにあり,津田梅子(津田塾大学の創始者; 後述)や皇太子の家庭教師を務めたバイニング夫人の母校でもある名門女子大学だ。修了要件として,ドイツ語ないしはフランス語が必須だったので卒業は諦めざるを得なかった。このフィラデルフィアで生涯の伴侶となる吉岡繁(1923~)にあった。吉岡さんは,東大の文学部を卒業後,ウェストミンスター神学校に留学していた。二人は同じ鎌倉出身ということもあって親しくなり,日曜日には一緒にフィラデルフィアの教会に通った。

道子さんは,帰国後,父晋次(一時本学の助教授だった)と同じ東芝に勤め,米国との手紙のやり取りなど秘書業務をこなした。1年遅れで帰国した吉岡さんとの結婚を機に退社し,家庭に入った。吉岡さんは,帰国後,牧師として仙台と神戸で布教活動に専念し,道子さんは3人の子供を育てながらそれを支えた。仙台時代には,夫の吉岡さんは東北大学の大学院に通い,実践哲学に関する博士課程を終えている。道子さんの人生にとっては,吉岡さんとの出会いが決定的だったようだ。冒頭の3人の生き方からすると,画家と結婚した“牧田らく”と似ている。道子さんが本学で学んだことは,ミッションスクールの「数学」の非常勤講師として社会に還元した。

本学の世界文明センターが主催する連続講座「旧約聖書を読む」が2009年以来一般公開され,人気を博している。講師は,橋爪大三郎(1948~)で2013年3月まで本学教授を務めた。吉岡繁・(十合)道子夫妻は,80代半ばを過ぎてもこの講座に 体調の許す限り通っている。道子さんは生涯学習の点でもパイオニアだ。

道子さんは,卒業後は「電気屋」から「伝記屋」に変身したというだけあって,本学及び電気工学教育に関する歴史資料を収集・整理してきた。本稿を書きあげることができたのもそれら資史料のお陰だ。

東工大のキャリア組 田中茅子

昭和20年代後半に本学で学んだ女性をもう少し紹介しよう。

▼田中茅子(かやこ)(1925~1962)は,前述の折原さんの後輩で,東京女高師を卒業した後,そこでしばらく教員をした後に,本学に進学し,昭和27年(1952)に応用物理学科を卒業した。同期生には,夫となる平野賢一がいた。茅子さんは,お茶の水女子大学(前身は東京女高師,昭和24年に昇格)の理学部 物理学科に戻り,金属物理に関する研究を続けた。一方,平野さんは特別研究生を経て本学の助手となり,金属材料の物性研究に取組んだ(本学に大学院が設置されたのは昭和28年)。

二人は,昭和32年(1957)にマサチューセッツ工科大学(MIT)に揃って留学し,茅子さんは博士号の取得を目指して,猛烈に頑張った。朝はジュースとコーンフレーク,昼はサンドイッチですませ,夜遅くまで実験に没頭した。4年目には論文の見通しもつき,子供にも恵まれた。しかし,昭和37年(1962)2月,育児をしながらの博士論文執筆という過労がたたったのだろうか,病に倒れ,4月に37歳という若さで帰らぬ人となった。胃がんだった。周囲の人たちにとっても,努力家だった茅子さんの姿は特別だったのだろう; 2か月後の卒業式(学位記授与式)では茅子さんにも博士号が贈られ,夫の平野さんが幼子を抱いて茅子さんの代わりに受け取った。地元紙Boston Travelerの6月8日夕刊に「Hirano’s Gone But Honors Live」という茅子さんを讃える記事が載った8)。本学でも,このPosthumous Degree制度を取り入れるといいかも知れない。

夫の平野さんは,その後,東北大学の金属材料工学科で教育研究に従事し,定年後は東京理科大学教授を務めた。切手の収集家でもあった。

病室でミルクを飲ませる 茅子さん

東工大のキャリア組 佐藤公子

▼佐藤公子(1924~2015)は,津田塾専門学校物理化学科を昭和22年(1947)に卒業し,その後,本学で工務員及び助手をした後,昭和43年(1968)に電気通信大学に移り,金属材料・機械工学分野の教育研究に貢献し,平成2年(1990)3月に定年退官した。昭和37年(1962),38歳の時に,工学博士号を本学で取得している。日本で 初めて 女性工学博士が生まれたのが1959年9) ゆえ,パイオニアの一人だ。

佐藤さんは,公園脇の借家で生まれたことに因んで「公子」と命名された。神童といわれた兄に負けず劣らず勉強ができた。書道も好きだったし,水泳1000 mでは優勝もした。利発で元気のいい少女だった。友達からは,きみ(公)ちゃんではなく,ハムちゃんといわれるのがお気に入りで,卒業アルバムの人物対応表には,佐藤ハム子と書いて欲しいと,わざわざ町の印刷屋さんを訪ねて懇願した話は有名だ。芯の強かった佐藤さんと接する時は,先生方も緊張を強いられていたようで,妹の和子さんが同じ学校に入ったときは「あなたは お姉さんと違って,お雛様のようだ」とめられたそうだ。

佐藤さん一家。左から4番目が公子さん。

物理と数学が得意で,鉄のように強い意志を持った佐藤さんは,父親の目にも特別に映っていたのだろう。父の力太さんは,娘の公子さんに,本学の応用物理系(金属)の作井誠太(1906~1992)研究室で研鑽を積むことを勧めた。そして,公子さんを連れて作井さんの所に出向き,「この子は結婚しなくてもいいから,勉強させてやってください」と頼んでくれた。今から見ればとんでもない頼み方だが,時代背景を考えれば,可愛い娘のことを思う気持ちがにじみ出た挨拶だったのだ。その証拠に,力太さんは福祉の仕事に一生を捧げ,家族も皆,清貧に甘んじた。

こうして公子さんの研究者生活は始まった。幸い 作井さんは 男女同権の人で,お茶くみなどは一切させず,研究に専念できるように配慮してくれた。さらに,当時の工務員という身分では薄給だったので,経済的にも作井さんには随分と助けてもらった。いつか恩返しをしなければと思いながら必死で実験したそうだ。金属材料を用いての実験は温度制御に時間がかかる。しばしば徹夜になった。8年間にも及ぶこのような苦労が実り,博士号取得の目途が付いた。

そんな矢先,母が病に倒れた。書きかけの論文を放って駆けつけると,逆に「博士論文どうするの!」といって叱られた。せめてもとの思いから,母に当時はまだ珍しかった炊飯器を買ってあげただけで,病気で弱った母を一人残し,大学に戻り論文執筆を続けた。人のためだけに生きてきたような母だったので,せめて学位記は見せてやりたいと願っていたが,病状が芳しくなく,間に合わなかった。母のことを含め,新聞記事になったのがせめてもの救いだった。それから4年後(42歳,1966昭和41年)には,鉄鋼協会の生産技術賞(渡辺義介賞)を受賞した。

上:佐藤公子(右,本学初の女性博士号取得者)。指導教官だった作井誠太と共に。

下左:佐藤さんの博士論文

下右:佐藤さんが21年間過ごした大岡山キャンパス(講堂横のスロープ)。

電通大に移り,多くの学生の面倒を見るようになった時に,妹さんが公子さんのアパートを訪ねて驚いたそうだ。独身で独り住まいのはずなのに大きな鍋や釜が置いてあったからだ。よく研究室の学生さん達を招いて食事を振舞っていたのだ。学生には,在外研究員として2年間を過ごした英国のバーミンガム大学の様子などもよく話して聞かせた。

定年後は野草の会で山歩きをしたり,専門だった鉄の歴史を調べたりと充実した日々を過ごしてきた。足を悪くしてからは介護病棟住まいになっている。先日,見舞いを兼ねて取材に訪れたときに,おやつの袋を見せてもらって胸が熱くなった。東工大のツバメマークが入ったクッキーだったからだ。きっと公子さんの脳裏には 大岡山キャンパスで過ごした若き頃の日々が去来しているに違いない。

東工大のキャリア組 田中節子

▼田中節子(1926~)は,このあと登場する国久さん・鍋谷さんと同期で旧制最後の学年だった。先に紹介した田中茅子は,東京女高師の先輩でもあり,本学では同じ応用物理学科だった(節子さんの方が1学年下;こんな関係で学生時代は茅子さんとよく一緒に過ごした)。後述の鍋谷さんの紹介で,米国在住であることを知り,電話で何度かインタビューさせて貰った。このやり取りによって,節子さんの記憶が鮮明によみがえり,以下のような手記を寄せて貰うことができた。御主人の手術を控えた中での執筆は並大抵でなかったに違いない。

✍⌠ 私はどういう訳か 子供のときから理科と算数が好きだった。小学校のときに,「あなたはただの正直ではなくて,上に何かついているの」などと言われた傾向と関係があるかもしれない。女学校を出てから,東京女高師の理科に進学した。そこでの物理の講義,特に力学の宮本先生と,流体力学の阿阪先生の講義が楽しみだった。女高師を出てから東工大に進学した。東工大を選んだのは,女高師の宮本先生や私の兄達の勧め,そして私の育った家から近く,目蒲線で行けることなどだった。

ひとまず無事に入学してから初めて大学の方針を知った。それは素晴らしいことだった。履修科目の数だけ決まっている。しかし,学年学科に関係なく何を選択しても良いということだった。そこで,物理関係,数学関係などは可能なものは選択した。特に理科系の大学で,文系が充実していたのは新鮮で,それは当時の和田学長の方針だと言うことだった。今でも印象に残っているのは,技術史の加茂儀一先生と,フランス語の小林英夫先生,そして音楽の非常勤講師の野呂信二郎先生である。加茂先生は,レオナルドダヴィンチの研究で有名な方だったけれど,幅広い内容の講義でうれしかった。野呂先生の講義で一番印象に残っているのは,モーツァルトのファゴット協奏曲を若い演奏者を呼んで実演してくださったときで,初めて知ったこの曲が好きになった。そしてフランス語の小林先生は言語学者で幅広い視野でフランス語の講義をしてくださった。特に今でも忘れられないのは,私が特別研究生の試験の第二外国語にフランス語を選んだときの問題と内容だった。それは,フランスのジャーナリズムの創始者と言われるT.Renaudot(1586~1653)についてであり,彼は新聞の役割は読者に「考える材料を提供する」ということを主張したという。これは私にとって新鮮だった。戦争中はもとより,現在でも新聞は読者を説得しようとするものが少なくない。一方,卒論では物性論や統計力学を学びたかったので,市村研究室を選んだ。全体として,今でも東工大に入って本当によかったと思っている。東工大の伸びやかな自由さ,そして先生方や事務の方々も学生達に暖かく親切にしてくださった。

転機が訪れたのは昭和40年(1965)に青山学院大学 理工学部が東工大の長老の教授が中心となり準備に加わり,設立されたとき。幸いに私も採用して頂くことができた。与えられた仕事は 主として 文科系の一般教育の物理で,私にとっては それは新しいチャレンジだった。発想の違う文系と理系の共通点は何か,試行錯誤しながら行き着いた先は,どちらも人間から生まれてくるものという当然の結果だった。人間が自然について考え追求したものが自然科学ならば,その人たちの考えや研究をたどることから科学の本質が見えてくることになる。その時代としては,中世から抜け出して新しい発想がされてくるルネッサンスの時代。コペルニクスの太陽中心説を受入れた人々,その中ではガリレオ ガリレイ。彼の著作を読むにつれて,彼の発想に魅せられた。これこそ物理の始まり。さらに詳しく彼の研究書なども調べるにつれて,ますます引き込まれていった。そのなかで出会った言葉,「感覚による経験と必然的な証明」つまり 実験と理論,これこそ物理学の核心をついていると気がつき,このことから『ガリレオの発想』の構想が生まれた。改めてガリレオの著作の翻訳を読み直し,イタリア語を学んで,原文にあたり意味を確かめた。一方,イタリアのピサ,フィレンツェ,パドヴァなどを訪れて彼の足跡をたどった。ガリレオだけでなく,ケプラー,ブラーエ,デカルト,メルセンヌなどニュートンに至るまでの新しい学問の考えを何年もかけて「ガリレオの発想」にまとめた。これは学生のための参考書となることを考えた。

節子さんの著書

一方物理学の研究で最も疑問に思っていたのが,統計力学の成り立ちだった。ニュートンの力学や量子力学は基本的な方程式を解くことから出発する。しかし統計力学はミクロな粒子の集まりから,マクロな現象を導く一種の方法論である点が分かりにくかった。当時,統計力学の元祖の一人,ボルツマン(1844~1906)の伝記が翻訳されていて,その著者はウィーン大学のE. ブローダ(1910~1983)教授であった。それを読んで魅了された私は,たまたま在外研究の機会が青山学院大学から与えられたとき,ウィーン大学のブローダ先生のもとで学びたいと願った。1982年の夏休みを含んで3ヶ月ウィーンに滞在することになったが,このウィーンでの生活が,私の人生の転機になるとは全く予想できなかった。

あらかじめウィーンのホテルと到着時刻は先生に知らせてあった。ホテルまでの途中,ボルツマンの墓地に立ち寄ったためにホテルに着くのが遅れ,すでに先生からは連絡が入っていた。すぐ電話すると,翌日に研究室に来る時間と場所を指定された。初めてお目にかかったブローダ先生は全く自然な方で,緊張感は解きほぐされ,何でも本当のことが言える様な気がした。先生の論文や大学の図書館の使い方など研究の便宜について教えて下さった。ちょうどその頃,同じ研究室にマッハ(1838~1916)の研究者John T. Blackmoreが客員教授として滞在していた。

その頃 先生は 私たち二人をウィーンの公園の中のガーデン レストランに連れて行って紹介してくださった。そこは木々が茂り,スズメや鳩など鳥達が飛び交っていて,先生はウィーンの郷土料理(刻んだパンケーキにフルーツソースのかかったもの)を御馳走して下さった。それを食べているときに,先生は「小さいケーキの端を手にのせると鳥がとまって食べるよ」と言われたので,手にのせて そっと「来い,来い」と言ってみた。本当にスズメが飛んできて手にとまって食べ始めた。やがてスズメはもっと大胆になり,テーブルの上をピョンピョンと跳び回っている。ふと気がつくと,一羽のスズメがBlackmoreの皿の端にとまって一緒に食べている。彼はというと,淡々として一緒に食べている。何か不思議な気がしたのを忘れることができなかった。

John Blackmore・田中節子夫妻(2003)

ブラックモアと時々出会ったときは研究の話をするだけだった。ブローダ先生は愛車の赤いカブトムシで二人をドナウ川の景勝の地バッハウ(Wachau)に誘ってくださったこともあった。そこをダムにするという話が持ち上がったとき,先生をはじめとする努力で取りやめになり,その美しい景色が守られた。先生はオーストリアの自然を愛して,いつも林の中を散歩なさり,ポータブルのタイプライターを持って自然の中で論文を執筆されていた。一方では,オーストリアの代表としてパグウォッシュ(Pugwash)の核軍縮の会議にも出席されていた。日本の朝永振一郎教授も同じパグウォッシュ会議に出ていらした。朝永教授の着物姿の写真が無造作に先生の研究室の柱に鋲で止めてあって,「Beautiful !」と言われたこともある。

先生はオーストリアでは重要な人物でいらしても,いつも謙虚で質素で,贅沢や外見を飾ることを嫌悪された。第二次大戦ではナチスがオーストリアに侵攻しようとしていたこともあって,終戦の後までイギリスに亡命されていた。ご子息の言葉では幾度も生と死の瀬戸際を経験されたという。そういうご経験からも先生は自分に対して絶対に正直で,他人の口先だけの言葉には厳しかった。私は先生を知って,人間の存在の厳しさを学んだ。先生は限りなく暖かく,そして厳しかった。先生にお会いできたことは私の一生のうちで,最も貴重な経験であった。

オーストリアの南部の高原で,哲学者Wittgenstein(1889~1951)を記念した学会が毎年開かれる。そこはウィトゲンシュタインが小学校で教えていたところで,ウィトゲンシュタイン協会があり,Blackmoreは世話人をしていたことがあった。1985年の夏,そこのリンゴの木の下で,私はBlackmoreと結婚することを決めた。そのとき,素朴な民宿の親父さんが「彼はいい奴だ」と言ってくれた言葉が嬉しかった。その後二人で日本に住み,1995年に定年退職してからは しばらくの間 日本とアメリカを往復し,2003年にはアメリカに定住した。ただ,ジョンは高温多湿の日本の夏は苦手で,日本にいたときも,夏にはヨーロッパやアメリカで過ごした。

今住んでいるメリーランド州ベセスダはワシントンの郊外にあり,日本で言うと世田谷区の感じで,緑が多く,外国にいる感じがほとんどない。ちょうど春には窓の外の大きな桜の木が花盛りになる。それを見ると東工大の桜並木がどうしているかなと思い出す。私たち二人はいつまでたっても学生気質が抜けない。彼は著述に専念していて文系,私は雑用係で理系,お料理だって物理化学実験プラス味覚のセンス。二人とも音楽が好き。彼はオペラ,私はモーツァルト。そして二人とも,正直の上に何かついているらしい。

でも やはり何年たっても英語は難しい。しかし,私たち人間は言葉だけで交流しているわけではないのだ。例えば音楽だってそう,むしろ,外国にいることによって人々は言葉を超えて共感することに気がつくのかも知れない。⌡✍

東工大のキャリア組 国久和子

▼国久和子(1928~)は上記の田中さん及び次節の鍋谷さんと同期で,鍋谷さんとは学科も同じ化学科だった。東京物理学校(現東京理科大学)を昭和25年(1950)に卒業し,さらに本学の志田正二(1912~2001)研究室で物理化学の勉強をした後に,工業技術院の東京工業試験所に勤め,研究一筋の人生を歩んだ。昭和41年(1966)に天然有機化学部主任研究官になった。国久さんが開発した小型熱分析装置のお陰で,試料を顕微鏡で見ながら熱分析することが可能になり,液晶などの研究が飛躍的に進展した。これらの仕事をまとめて,国久さんは,昭和54年(1979)51歳の時に博士号を取得した。姓が 途中から“佐々木”に変わったが,論文では“国久”で通している。論文の著者名と旧姓問題は今も女性を悩ませている。

国久さん(2000年頃)と国久さんが開発した顕微熱分析装置

研究と家庭の両立は大変だったに違いない。家政婦さんに手伝ってもらいながら研究に打ち込む姿は,2人の娘さんの目には“変わった母“として映っていたようだが,今のように働く女性の支援体制が整っていなかった時代には,多少の”変わり者“でないとやり通せなかった。

定年後も,日本語を教えるために米国に渡り,ネブラスカ州に2年間滞在するなど活発な活動を続けた。

戦後間もない女子学生に共通にみられたように,学問に対する強い志と並々ならぬ向上心を持っていた。彼女たちが 真綿が水を吸収するように成長したゆえんだ。国久さんと同期だったという男子学生は,私たちの取材に対し,「国久さんのことはよく覚えていますよ。試験の前になるとよくノートを見せて貰いましたから。私は会社に勤めることにしましたが,彼女は学究肌で,大学に残って研究を続けたはずですよ」と懐かしそうに当時のことを教えてくれた。

30年ほど前に,ヨーロッパに家族で旅行した時のことだ。無事に成田についてホッとしたまでは良かったが,荷物がないというハプニングに見舞われた。荷物の中継がうまくいかず,同じ飛行機に積まれなかったのだ。カウンターでクレームし,しばらく待っていると,「Dr. Kazuko Kunihisa…」という呼び出しがあった。次女の ちはる さんが「ドクター?母と同じ名前のお医者さん?」と思って聞いていると,隣にいた和子さん(母親)が,スクッと立ち上がった。この時初めて,自分の母親(当時56歳)が博士であることを知って,娘のちはるさん(19歳)は驚いた。今も「ハカセじゃなくてバカセよ」と言い続けているそうだ。

似たもの夫婦というが,娘さん達から見ると父親もかなり変わっていたらしい。国の研究所を経て,私立大学の教授をしていたが,娘さん達は自分たちの父親が「大学教授」であることは10代になるまで知らなかったそうだ。

国久さんに東工大を強く勧めたという国久さんの母親にも興味がわいた。国久さんの母(末っ子だった)は養子に出され,里親が亡くなると実家に戻されるという辛い目にあったが,逆境を糧に 気丈で魅力的な女性に育った。そんな彼女を「是非うちのお嫁さんに」と迎え入れたのが国久家で,そこで生まれたのが和子さんだ。和子さんの姉(89歳)も気丈な人だそうだ。姉の場合は結核を病み,それがもとで破談になった。それならばと,米国に渡り,苦学の末に,アメリカ議会図書館の司書になった。上の娘を米国に送り出し,下の娘(和子さん)を東工大に入れた母は,時代を先取りした たくましい女性として,実の子である和子さんは もちろんのこと,孫(ちはる さん)や曾孫たちの誇りともなっている。

80代半ばを過ぎた国久さんは筋力の衰えに悩まされているが,持ち前のブラックジョークは健在だ。腹筋や脇腹の筋肉が衰えてくると,呼吸自体が重労働となり,布団が重く感じられるようになる。娘さんが母をいたわって,そっと布団をかけると,「圧死する!」「布団 とったらどうなる?」「凍死」「どっちにする?」「圧死」という具合だ。

呼吸を科学的に表現すると,大気圧に逆らって腹部を伸縮させ,肺に空気を取り込んだり 出したりすることゆえ,次のような会話は,リケジョである国久さんには極自然なことだったが,結末は予想外のものだった。初診の時にお医者さんに「どうしました?」と きかれ,「空気圧に殺される!」と息苦しいのを訴えたところ,即,精神科に送られてしまったのだ。この話を聞きながら,ブラックジョークは国久さんの個性か,あるいは厳しい環境を生き抜いた人たちに共通にみられる特質なのかと考えさせられた。というのは,次節で紹介する鍋谷さんからの手紙にも,「…今は,リケジョの痕跡の全く見られないボケジョです…」とあったからだ。

東工大のキャリア組 鍋谷愛子

▼鍋谷(なべや)愛子(1928~)は昭和28年(1953)に化学科を卒業し,資源化学研究所 教授の岩倉義男(1914~2002)のもとで有機化学分野の研究を続けた。本メモを作るために電話でインタビューした時に,「シューカツ中です」と聞いて,驚いた。80代半ばで就活?と思ったが,どうも(失礼ながら)「終活」の意味だったようだ。もう少しコンタクトするのが早ければ,昔の貴重な資料を資史料館に寄贈して貰えたのにと残念だ。それでも次のような原稿を送ってもらえたのは幸いだった。

✍⌠ 昭和24年(1949),東京 女高師の化学科を卒業した私は,どうしても大学に進みたかった。気が付けば旧制大学入試は,翌春が最後である。あわてて猛勉して,翌春どうにか東工大に合格した。しかし,家族の中に,「女が工業大学?」という戸惑いの声もあったので,黒田チカ先生に相談に行った。先生は合格を大層喜んで下さり,一も二もなく東工大進学に賛成して下さった。このとき先生から伺った東工大の岩倉先生についてのお話は,その後卒研の研究室として岩倉研を目指す大きな要因になった。そのお話とは以下のようなものであった。「岩倉先生は若いが有望な方である。奥様も有機化学者で女高師卒,かつて私の優秀な共同研究者であった。……」

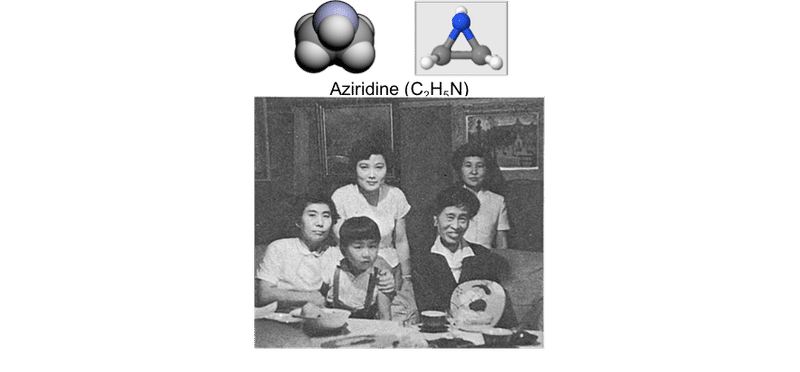

1年生の時は 大講堂での基礎学科の授業が多かった。予期した事とはいえ,周囲は男性ばかりで,身のすくむ思いであった。昼休みに國久さん,田中さんとスロープで落ち合い昼食を共にするのが唯一の息抜きで楽しみであった。2年生になると卒研の研究室を決める参考のため,理学系化学の教室を順次見学した。と同時に,専門の講義も始まった。中で,岩倉先生の有機合成化学は抜群の面白さで評判になった。そして案の定,卒研の研究室の応募者数は,岩倉研がダントツであった。心配したが,先生の「来る者は拒まず」主義により,全員掬い上げられたようである。私に与えられたテーマは,「エチレンイミン(アジリジン)誘導体の開環反応について」であった。ところが実験開始早々,アジリジンを左腕に たらりと かけてしまったのである。水で洗って帰宅すると間もなく嘔吐してしまい騒ぎになった。このドジの後しばらくは,アジリジンを取り上げられてしまったが,いつの間にか元に戻り,アジリジン関連の研究は,国外出張の時以外続けることになる。卒業後,2年間の特研生期間を終わっても,適当な就職先もなく,居心地のよい岩倉研に居付いてしまった。

鍋谷さん(後列左)と黒田チカ(前列右)

昭和30年(1955)恩師 岩倉義男 宅にて

出展: 高分子とともに---岩倉義男先生退官記念集---

昭和37年(1962),岩倉先生が東大工学部教授に招聘されたのに伴って,私は助手として採用された。当時の先生は,反応性高分子の合成により,世界的に有名になり,しばしば外国に出張しておられた。それと同時に,研究室のメンバーに強く留学を勧められた。こんな時,私にもルイジアナ州立大学のA.I. Meyers教授からポスドクのお話があり,東大から2年間の出張許可を頂いて渡米した。マイヤーさんは,新しい研究に着手しようとしていた。私はその発想の斬新さに感じ入り精を出して仕事に打ち込み,大いに成果を上げた。1年間の終了直前に,デラウエア大学のJ.A. Moore教授からお誘いがあり,勇んで転居した。ムーア研では,長年手掛けてきた研究が大詰めを迎えて居り,余り斬新なテーマはなかった。私は,学内の先生方や,日本から来ておられた留学生御一家の御親切にすっかり甘えてしまい,デュポンガーデンの見物などして,最後の1年間を楽しんだ。

東大に帰任した時は,安田講堂騒動も終息に近づいていたが,研究室は ごみだらけで,人はいなかった。ごみの一掃に乗り出し,室内を整え始めたころ,ようやく学生も戻って来て,やがて本来の岩倉研の姿を取り戻した。しかし,その充実した研究生活も長くは続かなかった。先生の定年退職が近付き,私は嫁入り先を探さなくてはならなかった。丁度その頃,鶴見大学に歯学部が創設されるにあたり,化学実験担当教員募集の情報が入り,急遽応募し,即,採用された。

何もない処に,徐々に実験道具を揃え,高性能NMRまで備えて頂き,東工大から遠藤忠利さんも加わって,私のアジリジン関連の仕事も,どうにかまとめる事が出来た。一方,歯学部の学生に有機化学を教えることに関しては,納得できる仕事ができないまま,平成9年(1997) 私は定年退職した。⌡✍

昭和28年卒の女子学生はここで紹介した3名だが,入学時点では8名いたそうだ(国久談)。学生,特に女子学生にとっていかに厳しい環境であったかをよく物語っている。

リケジョの草分けは津田梅子!?

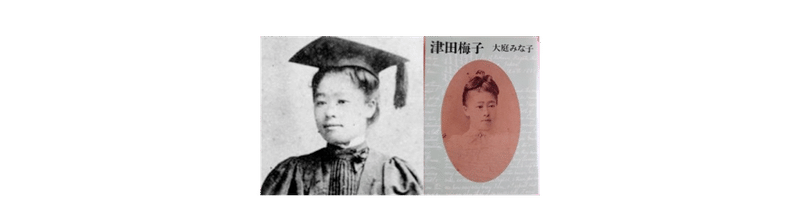

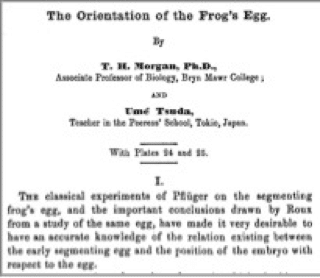

▲津田梅子(1864元治元年~1929)は,日本の女子教育の先駆者として有名で 伝記10,11)も出版されているが,2度目の米国留学では生物学を専攻し,後にノーベル賞を取るモーガンと一緒に論文を書いているので,リケジョの草分けともいえる。結びに代えて,カエルの卵と格闘した彼女の姿を簡単に紹介しておこう。“うめ”さんは,6歳の時に政府派遣 開拓使 留学生(日本最初の女子留学生)に選ばれ,米国に11年間滞在した。明治15年(1882),17歳での帰国に際し,「私の人生の新しいページがめくられます。どうか素晴らしいものでありますように…」と願うが,封建色が残った日本の社会に溶け込めず,24歳で再び米国東部の名門女子大(ブリンマー大,Bryn Mawr College for Women)に留学し,生物学を専攻した(1889明治22年~1892)。

その時の指導教員が メンデルと並んで「遺伝学の祖」として有名なモーガンで当時は准教授だった。2年生と3年生の冬に,カエルの卵を用いて発生に伴う卵割過程を詳細に解析した。この仕事は“うめ”さんが 帰国した後の1894年に共著で出版された。12) “うめ”さんが 担当した論文の第II章は,ほぼ彼女の原文のままだと注釈がついている。実験の腕のみならず英語力も ずば抜けていたのだ(3年で短縮修了)。モーガンさんが必死に引き留めたのもよく分る。モーガンさん(Thomas H. Morgan, 1866~1945)は,その後コロンビア大学を経てカリフォルニア工科大学に移り,1933年にノーベル生理医学賞を受賞した。

帰国した“うめ”さんは,教育を通して日本の女性の近代化と地位の向上に力を尽くすことが自分に課された使命であると考え,明治33年(1900)に女子英学塾(現津田塾大学)を創設した。明治35年(1902)に,男女同格の立場から名前も漢字表記の津田梅子に変えた。彼女がブリンマー大学に入学したのが日本人最初のリケジョの誕生とすると,日本の理工系女子学生のルーツは124年前に遡ることになる(2013-1889 = 124)。

左:津田うめ(18歳)Washington DCにて。右:津田梅子の伝記(1993)。著者は津田塾大出身の芥川賞作家 大庭みな子(1930~2007)。

Ume Tsuda, student from Japan, 1889 to 1892, with Anna Powers, Class of 1890, in Merion Hall (Original dormitory for the College). Miss Tsuda was one of the first of Bryn Mawr’s illustrious foreign students (from Bryn Mawr College Special Collections). アンナさん(左,1866—1894)は,卒業後,フィラデルフィアに近いGermantownで学校の先生や個人教授をしていたが,若くして腸チフスで亡くなった(28歳)。

津田うめの論文(1894)。共著者のモーガンは後にノーベル賞を受賞(1933)。

参考文献

1) 都河明子,シリーズ「日本の女性研究者のあゆみ」,文部科学 教育通信No 196~198 (2008)

2) 山下愛子「近代日本女性史 4 科学」,鹿島出版会,1970.

3) 西條敏美,「理系の扉を開いた日本の女性たち―ゆかりの地を訪ねて」,新泉社,2009. 蟻川芳子,宮崎あかね「白梅のように—化学者 丹下ウメの軌跡」,化学工業日報社,2011. 日本女子大学理学教育研究会編「女子理学教育をリードした女性科学者たち」,明石書店,2013.

4) 片桐麻衣佳,「東工大における女子学生: その歴史」,技術文化論叢No 10, p41 (2007)。本論文中で触れられている昭和25年卒の女子学生Sさんは,苗字の読み方からTさんとする方が望ましい。

5) 伊藤高昭,「東京工業大学の女子学生----二人のパイオニア」,蔵前工業会誌No 959, p19 (2001)

6) 山崎美和恵,「物理学者 湯浅年子の肖像―Jusqu’au bout最後まで徹底的に」,梧桐書院,2009

7) 当時は全員まとまって入学し,半年後に学科(コース)に所属した;十合さんは電気工学科に進んだ。第二次大戦直後の「和田改革」と本学の歴史に関しては,岡田大士の博士論文「東京工業大学における戦後大学改革に関する歴史的研究」(2005)に詳しく記されている。東工大クロニクルNo 401, 2005にそのダイジェスト版が載っている。

8) 日本でも,1962年7月19日の朝日新聞で紹介された。

9) 郷原佐和子(阪大卒)

10) 古木 宜志子,「津田梅子」(Century Books―人と思想),清水書院,1992.

11) 大庭みな子,「津田梅子」,朝日出版,1993.

12) T. H. Morgan and Ume Tsuda, “The orientation of the frog’s egg”, Quarterly Journal of Microscopical Science 35, 373-405, 1894. この雑誌は現在Journal of Cell Scienceになっている。

2013年10月(初版)

2021年4月(web版)

(発行) 東京工業大学 博物館 資史料館部門